【パニックへの対応】気持ちが昂った子どもを落ち着かせるテクニック

落ち着かせる パニック 気持ちの昂り

- 子どもがパニックになったときの対処法が知りたい

- 子どもの気持ちを落ち着かせるテクニックは?

- 落ち着かせるときつい怒ってしまう。

療育施設や支援級では、子どもがパニックになる場面が少なくありません。

理由がわからず激しく泣いたり、怒ったりする子どもの姿に、先生がどう対応すればいいのか戸惑ってしまうこともあるでしょう。

そこで今回は、パニックや強い怒りなど、気持ちが高ぶった子どもを落ち着かせるための実践的なテクニックを紹介します。

どれも、私が実際の療育の現場で効果を実感した方法ばかりです!

今日からすぐに活用できる内容ですので、ぜひ担当しているお子さんを思い浮かべながら読んでみてください。

地域で子どもの発達を支えてきた作業療法士。

『楽しい』ことが好き。

だから支援でも第一優先は子どもが楽しいと感じること!

どうしてパニックになる?

まず、具体的な対処法の前に「なぜ子どもがパニック状態に陥るのか」を整理しておきましょう。

主な原因として、次の3つが挙げられます。

- 予測できないことが起こったことによる不安

- 同時に処理しきれない情報量への混乱

- 身体的な高揚に伴う感情の逆転

それぞれについて具体的に見ていきます。

1. 予測できないことが起こったことによる不安

自閉スペクトラム症(ASD)傾向のあるお子さんに多いのが、想定していたことと違う出来事への強い不安です。

自分が予測していた状況から外れると、「どうしていいかわからない」「次に何が起こるのか不安」という思いが一気に高まり、パニックにつながります。

- いつもの筆記用具がカバンに入っていなかった

→ どうすればいいかわからない

→ プリントができない → パニック - 通学路が工事中で通れなかった

→ 他の道を知らない → 学校に行けない → パニック - 時間通りに予定が進まない

→ どんどんズレていくことへの焦り → 大きなパニック

このように、柔軟な切り替えが苦手な子ほど、“いつもと違う”ことに強い不安を抱きやすいのです。

2. 同時に処理できない情報量に晒された

療育や支援級に通う子どもの中には、複数の情報を同時に処理することが苦手な子もいます。

これは「ワーキングメモリの弱さ」と呼ばれることもあります。

一度に多くの情報や刺激を受けると、頭の中が整理しきれず、結果としてパニックに至ります。

- 宿題をしている最中に「洗濯物を取り込んで」と声をかけられる

- 計算プリントをしている途中で隣の子に話しかけられ、さらに先生に注意される

- 教室の中で多くの人が話していて、どの声を聞けばいいかわからなくなる

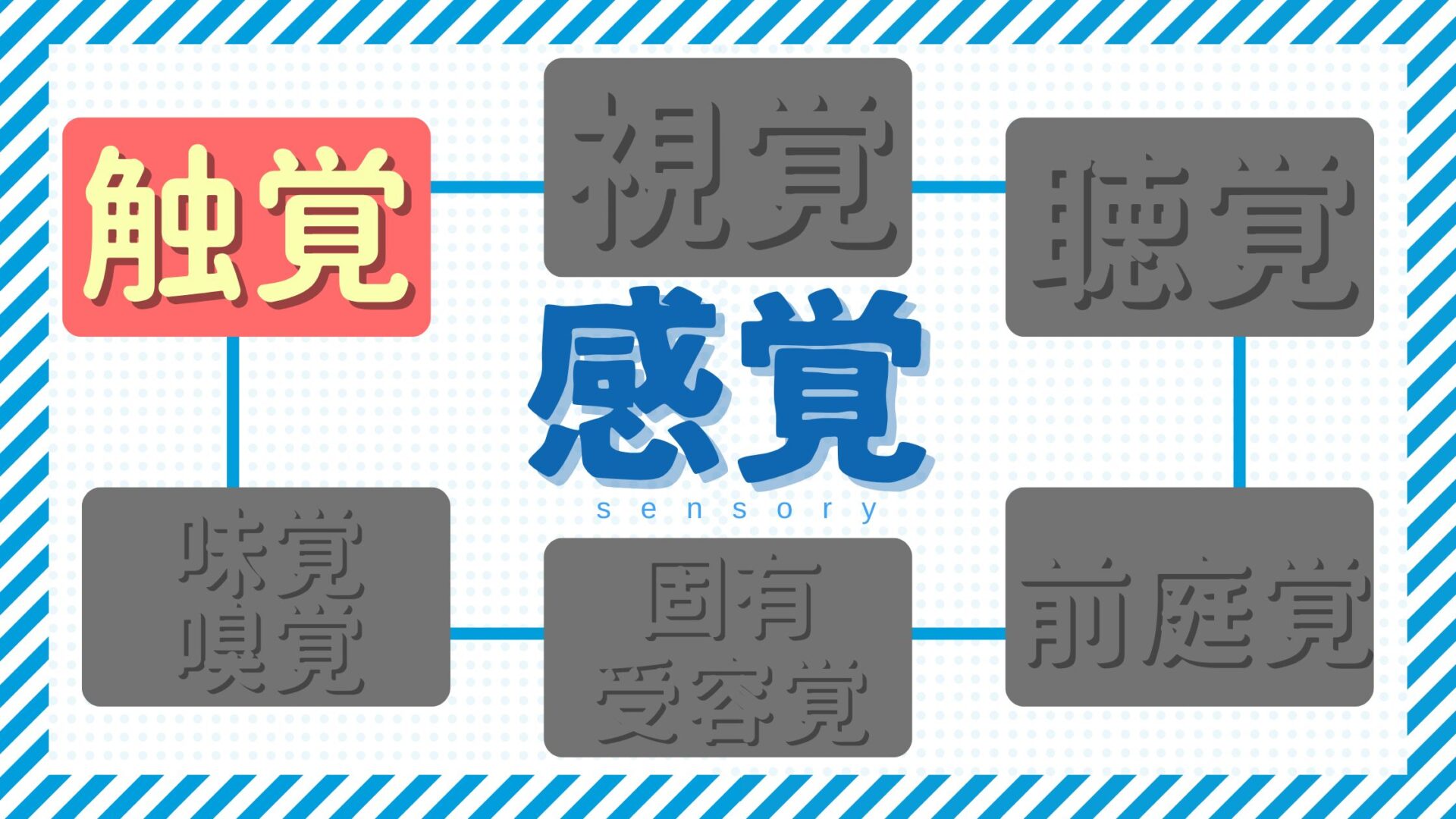

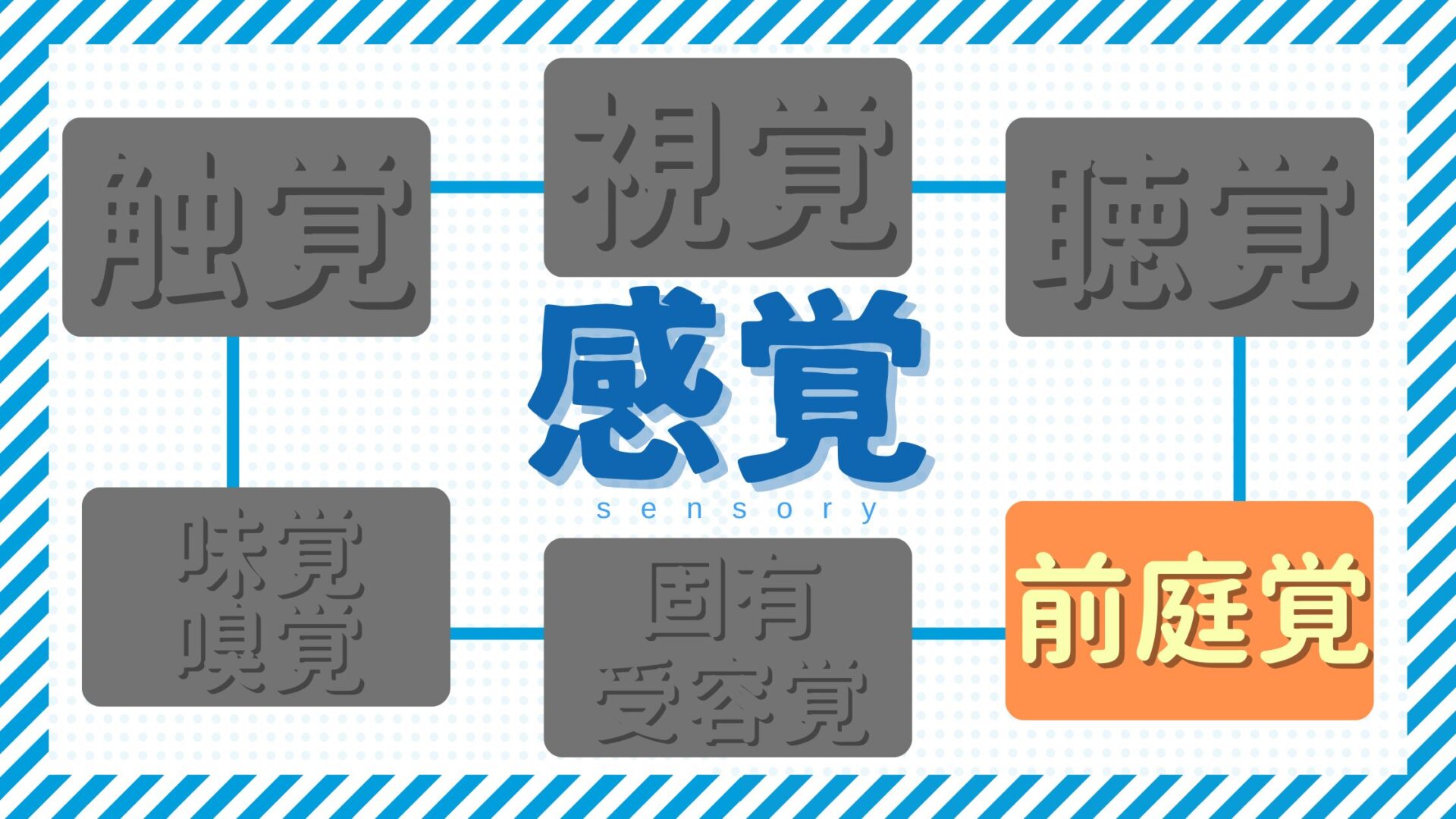

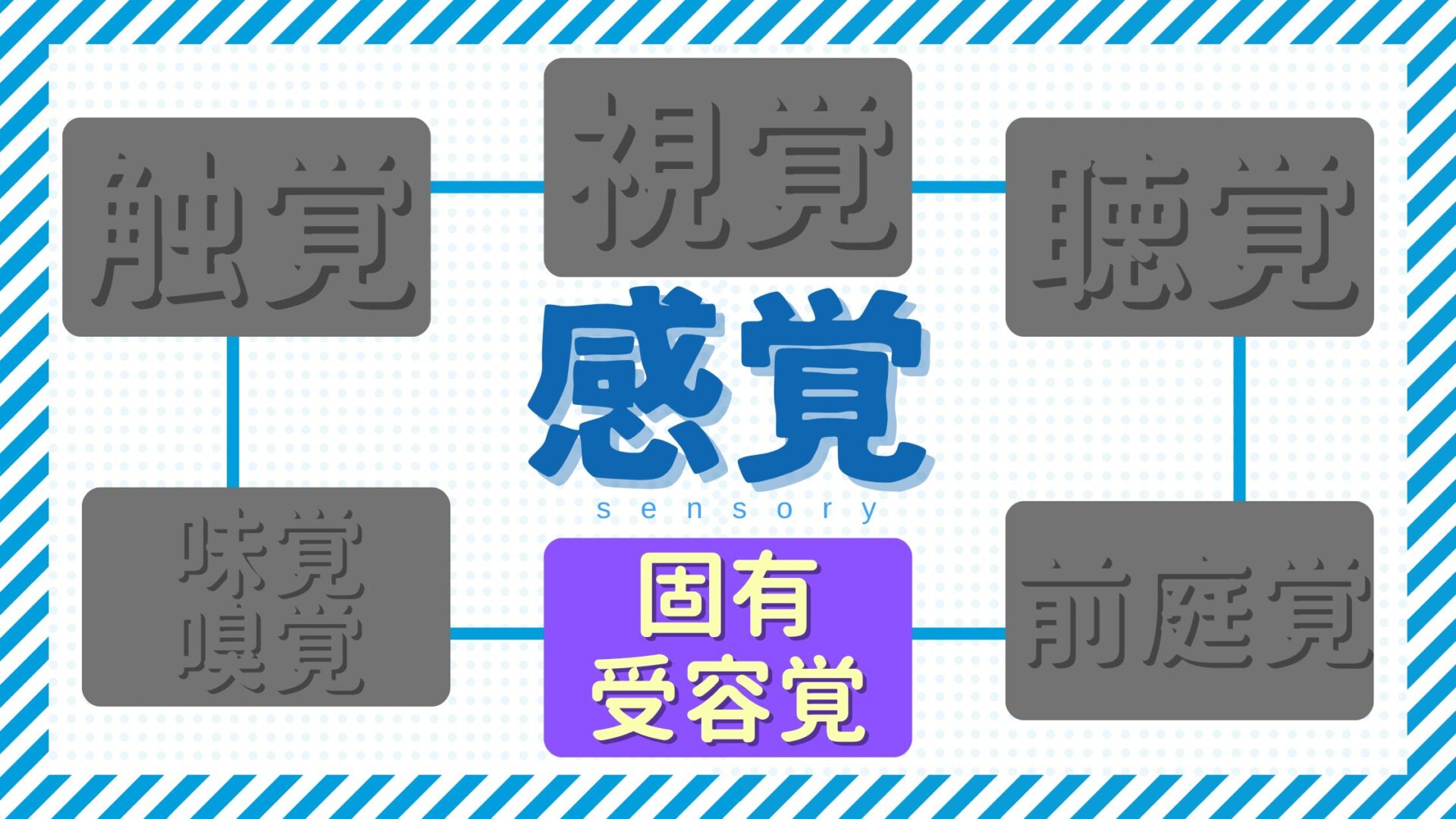

視覚・聴覚・感情など、複数の刺激が同時に押し寄せると情報がオーバーフローし、感情の制御が難しくなるのです。

3. 身体的な高揚に伴う感情の逆転

「さっきまで楽しそうにしていたのに、急に泣き出した」「怒り出した」

そんな“感情の急な切り替え”を見たことがある先生も多いでしょう。

実は、体が興奮状態にあるとき(交感神経が優位なとき)は、「楽しい」「怒っている」「悲しい」といった感情が急に入れ替わりやすいのです。

心拍数の上昇や体温の上昇といった身体反応がピークに達すると、

その高ぶりのまま「怒り」や「泣き」に転じることがあります。

子どもを落ち着かせる方法

ここからは、私が実際の療育現場で「落ち着いてほしいとき」に効果を感じた方法を紹介します。

どれも身体的な原理に基づいたアプローチです。

主な方法は次の3つです。

- 感覚からのアプローチ

- 情報量を制限する

- ルーティンを行う

1. 感覚からのアプローチ

「感覚」は、脳の思考よりも原始的な部分で反応するため、高ぶった感情を鎮めるのに最も効果的です。

身体から落ち着きを取り戻すことで、心も自然と穏やかになっていきます。

感覚から落ち着きを促すのが本当に一番効果あります

特に有効なのは次の3つです。

- 背中を上から下になでる

- ゆっくりした揺れ刺激を与える

- 軽い圧迫刺激(母のハグや重めの毛布など)を与える

これらの刺激は副交感神経を活性化し、心拍や呼吸を整える働きをします。

2. 情報量を制限する

パニックの原因のひとつである「情報過多」を抑えることも効果的です。

たとえば、イヤーマフを使うことで聴覚情報を減らしたり、

一時的に目を閉じて光刺激を遮断したりすることも落ち着きにつながります。

学校環境で取り入れる場合には、教室の隅などに“静かな休憩スペース”を設けるのもおすすめです。

子どもが教室から飛び出すリスクを減らしつつ、安心してクールダウンできる場所になります。

3. ルーティンを行う

ASD傾向のあるお子さんに限らず、落ち着くためのルーティンを持つことは大切です。

将来的にも継続して使えるような方法を一緒に見つけていきましょう。

- 「大丈夫、大丈夫」とつぶやく

- 手の甲をゆっくり撫でる

- 「今はひとりにして」と言葉で伝える

ただし、自分を傷つける行動や、鉛筆を噛むなどの行為をルーティン化してしまうと、後から修正が難しくなるため注意が必要です。

まとめ

今回は、子どもの気持ちが昂ってパニック状態になったときに使える具体的な落ち着かせ方を紹介しました。

本来であれば、お子さん自身が「自分を落ち着かせる方法」を見つけていけるのが理想ですが、療育や学校に通うお子さんの中には、まだその力が育っていない場合もあります。

そんなときこそ、先生や大人が子どもの困りごとを理解し、一緒に落ち着く方法を見つけてあげることが大切です。

子どもにとって「自分は大丈夫」「先生がわかってくれている」という安心感が、何よりの支えになります。