【手の発達】手を浮かせて書いてしまう子の原因と支援のポイント

手 浮く 発達 書字 苦手

- 書字の時手が浮いちゃう子の支援はどうすればいい?

- 手の発達を知りたい

- 字が上手くなる支援方法はある?

子どもの発達に関わる仕事をしている先生方なら、一度は「手を浮かせて書く」お子さんを見たことがあるのではないでしょうか。

この記事では、なぜ子どもが手を浮かせて書いてしまうのか、その背景と、現場で実践できる支援の具体的なポイントを解説していきます。

地域で子どもの発達を支えてきた作業療法士。

『楽しい』ことが好き。

だから支援でも第一優先は子どもが楽しいと感じること!

なぜ手を浮かせてしまうのか?

お子さんが絵を描いたり文字を書いたりするとき、手を浮かせて行うのにはいくつかの理由があります。

代表的な要因は次の3つです。

- 体の発達がまだ手指まで到達していない

- 感覚過敏があり、手を置くことを不快に感じる

- 机や椅子など環境的な影響

それぞれの理由と支援のポイントを詳しく見ていきましょう。

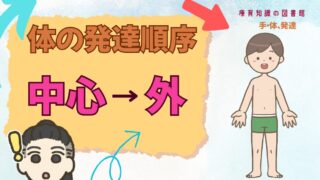

1. 体の発達が手指まで到達していないから

手を浮かせて鉛筆を操作する原因として、最も多いのが体の発達の影響です。

人間の体は、生まれてから順序立てて発達していきます。

一般的には、「体の中心から外側」に向かって発達が進むため、腕・手・指も体に近い部分から順に発達していきます。

手を浮かせて書いている子をよく観察すると、手や指ではなく、肩や肘の動きで鉛筆を動かしている様子が見られることがあります。

これは、まだ手指の細かな動きをコントロールできず、より大きな関節(肩や肘)で動かしている状態です。

その結果、手が浮いたままの姿勢で書くようになります

支援のポイント

- 迷路遊び:太い道 → 細い道へ

- 動物のまねっこ:大きな動物 → 小動物 → 虫の動きへ

- ブロック遊び:積み木 → デュプロ → レゴ

- 塗り絵:広い面積 → 細かい部分へ

このように、粗大運動から微細運動へステップアップしていくことを意識しましょう。

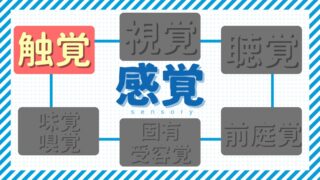

2. 感覚過敏で手を置きたくないから

療育に通うお子さんの中には、発達の課題とともに感覚のアンバランスさを持つ子も多くいます。

感覚を強く感じすぎる状態を「感覚過敏」、感じにくい状態を「感覚鈍麻」と呼びます。

感覚過敏の子どもは、紙に手が触れることを「不快」と感じる場合があります。

そのため、紙に触れたくないという心理から手を浮かせて書くことがあるのです。

紙の質感や厚み、鉛筆のすべり具合によっては、手を置いて書ける場合もあります。

個々の感覚特性を丁寧に観察しましょう。

支援のポイント

- 箱の中身はなんだろう?

→ 視覚を遮断して、手の感覚で物を探る遊び。 - 手を入れてみよう遊び

→ ふわふわした柔らかい素材 → 少し硬い素材 → ゴツゴツした素材へと段階的に体験させる。

大切なのは、無理をさせず、徐々に「触れても大丈夫」と体が学んでいくことです。

お子さんのペースを尊重しながら、少しずつ感覚と仲良くなれるよう支援していきましょう。

3. 机や椅子など環境の影響

身体的な発達や感覚面に問題がなくても、環境が合っていないことで手を浮かせてしまうことがあります。

たとえば、机と椅子の距離が遠かったり高さが合っていなかったりすると、大人でも肘や手首を置いて書くのは難しいですよね。

このように、机と椅子の距離感・高さ・机の形などが原因で、自然と手が浮く姿勢になってしまう場合があります。

支援のポイント

最初から先生が一方的に環境を決めるのではなく、本人と一緒に試行錯誤しながら調整していくことが大切です。

机や椅子のサイズをすぐに変えられない場合は、足台などを活用して姿勢を安定させる工夫をしてみましょう。

まとめ

今回は、「手を浮かせて書く子ども」の原因と支援のポイントを解説しました。

まずは原因を見極め、発達の段階や苦手さを受け入れながら、スモールステップで支援を組み立てることが大切です。

無理なく、楽しく、「できた!」の体験を積み重ねられるよう関わっていきましょう。