【療育支援の作り方】支援づくりで行き詰らないために知るべきこと

療育 支援 作り方 アセスメント 評価

- 支援の作り方がまったくわからない

- ネタ切れで何したらいいか毎日悩んでいる

- 自分の支援が意味あるのか実感がわかない

支援ってどうやって作るのか何もわからない…。結局何の目的もなく遊ぶだけの毎日…。

療育の仕事に就いて間もない先生がたから、こんな悩みをよく聞きます。

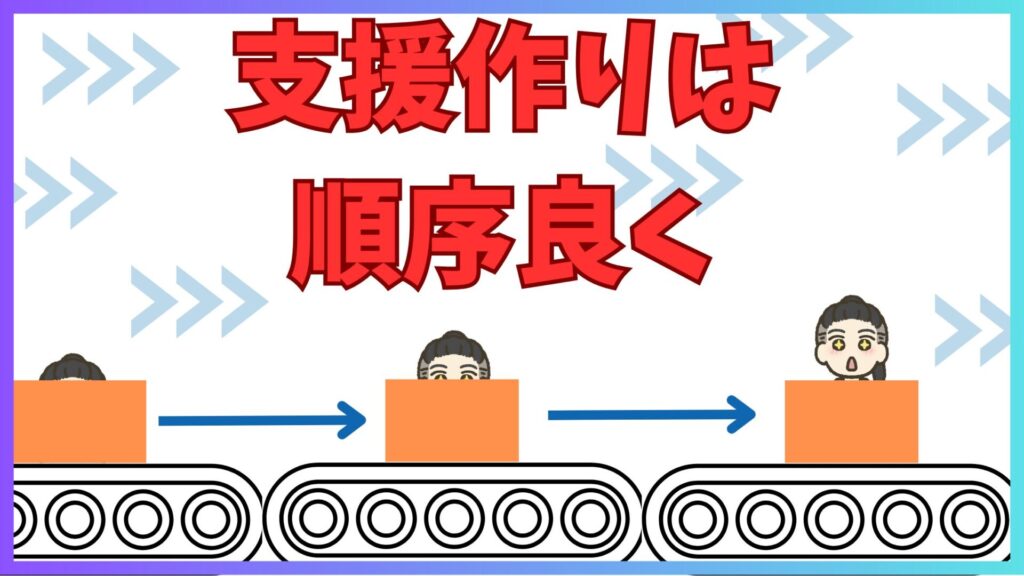

実は、支援の作り方にはちゃんと順序が存在します。

それを知っているだけで、療育支援が格段に作りやすくなります。

この記事ではその順序とそれぞれのポイントを解説していきます。

地域で子どもの発達を支えてきた作業療法士。

『楽しい』ことが好き。

だから支援でも第一優先は子どもが楽しいと感じること!

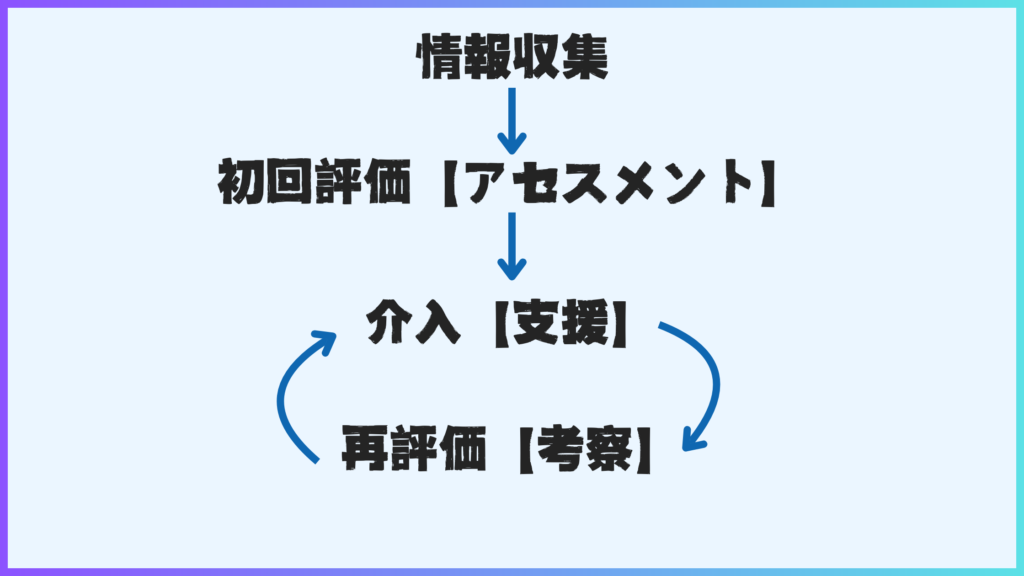

療育支援を作っていく順序

療育支援を作る順序は以下の通りです。

事前にお子さんの状態やご家族の情報を知っておきます。

体験・見学でいらっしゃったお子さんの状態を観察します。

アセスメント結果をもとに初回の支援を行います。

支援でのお子さんの様子をありのままに記録し、再度アセスメントを行います。

お子さんの課題→お子さんの興味関心→最適な難易度→支援の内容

の順序で考えます。

以降毎日【STEP3】と【STEP4】をループしていきます。

すでに施設を利用しているお子さんの場合、

STEP3スタートの前にSTEP1を必ず行います。

では、ここからは各ステップについてポイントをまとめていきます。

療育支援の作り方 情報収集

情報収集はお子さんが来所する前から始まります。見学の日程を決める際にも、様々な情報を手に入れることができます。

すでに利用してるお子さんに入る場合には、記録やフェイスシート、アセスメントシート、先輩方のお話しも情報源となります。

名前・性別・年齢・興味関心・家族構成・保護者が子に対しどのような考えをもっているのか【保護者のニーズ】・生活での困り感など。

情報収集はお子さんとのファーストコンタクトを取る際には非常に有効に働くことでしょう。

むしろ、情報が全くない状態でお子さんに対峙することは、今後の関係性作りの面から見ても、非常にリスクの高いことです。

何も情報がない子と接することほど怖いものはない…。

療育支援の作り方 初回評価【アセスメント】

療育の世界では、最初にお子さんに接してお子さんの状態をみることを「アセスメント」と呼ぶことが多いです。

- 評価

- 初回評価

- モニタリング

- 行動観察

事業所によっては独自で使用しているアセスメント方法もあるかもしれません。または、アセスメント結果を残すシートがある場合もあります。

独自のアセスメント基準・WISCなどの標準化された評価キット・行動観察

療育現場では初回評価が初回介入と同じタイミングで行われることは多々あります。

支援をしながらも最初の1回目はできるだけお子さんの状態をよく観察しておきましょう。

「介入しながら観察」は療育者にとって非常に重要なスキル!

療育支援の作り方 介入【支援】

ここからようやく支援に入ります。

毎日行っている支援も本来はその前に多くのステップを踏んでいなければいけません。

しっかりとした準備があってこそお子さんに必要な支援作りを行うことができるのです。

介入中も常に観察評価を行うことを忘れず、次にどのような支援を行う必要があるのか常に考えを持った状態で支援を行う必要があります。

療育支援の作り方 再評価

その日の支援が終わり、満足して仕事が終わった感を出すのはやめましょう。

支援が終わってから、もうすでに次の支援作りが始まっていますよ

その日のお子さんの様子を客観的に評価し、お子さんの状態やどうしてそのような行動に至ったのかを考察します。

考察をするには、知識量が必要だと気付くはずです。

お子さんがどうしてその行動をとったのか理解が難しいと感じたら、勉強したり先輩にアドバイスを求めたりと、自分で行動するしかありません。

療育支援の作り方 支援・再評価の繰り返し

評価→支援→評価→支援…と毎日繰り返していきます。

この積み重ねにより、お子さんがより生活を楽しく過ごしていけるようサポートしていくのが療育のお仕事になります。

毎日繰り返しだと大変だよ…。

大丈夫!毎日繰り返していても、お子さんの変化さえとらえることができれば楽しく充実した療育ライフを送ることができます。

療育の仕事が楽しくないと感じ始めたら、こちらの記事を参考にしてみてください。↓

まとめ

療育の支援作りには順序が大切です。

- 情報収集

- 初回評価【アセスメント】

- 介入【支援】

- 再評価【考察】

今、自分がどの工程を行っているのかを意識するだけで、支援作りに意味を見出すことができます。

日々、業務に追われる支援作りからの脱却を目指しましょう!