【癇癪の対処法】子どもの癇癪どうやって落ち着かせる?

癇癪 興奮 落ち着かせ方

- 子どもの癇癪がひどい

- 子どもが興奮してうるさい!

- どうやったら子どもを落ち着かせられる?

子どもが突然泣き出したり、怒って物を投げてしまったり――。

癇癪(かんしゃく)を起こす姿を見ると、親としてもどうしていいか分からず、イライラしたり、心が疲れてしまうことがありますよね。

「また始まった…」「どうしたら落ち着くの?」と悩んでしまう方も多いのではないでしょうか。

この記事では、子どもが癇癪を起こしたときに、家庭で実践できる“落ち着かせ方”をわかりやすく紹介します。

どれも私が実際に療育施設でお子さんと関わる中で効果を実感してきた方法です。今日からご家庭でもすぐに取り入れられる内容になっています。

地域で子どもの発達を支えてきた作業療法士。

『楽しい』ことが好き。

だから支援でも第一優先は子どもが楽しいと感じること!

どうして癇癪を起こすのか

まず大切なのは、「癇癪は悪いことではない」という理解です。

癇癪は、子どもの発達の中で自然に起こる現象であり、成長のサインでもあります。

子どもの癇癪や興奮の原因について解説します。

自我が芽生えてきた証拠

2〜5歳ごろの子どもは、「自分でやりたい」「自分の思い通りにしたい」という気持ちが強くなります。

これは“自我の芽生え”であり、発達の上でとても大切な段階です。

ただし、思い通りにいかない現実とのギャップに心が追いつかず、「イヤ!」「ダメ!」と癇癪を起こしてしまうことがあるのです。

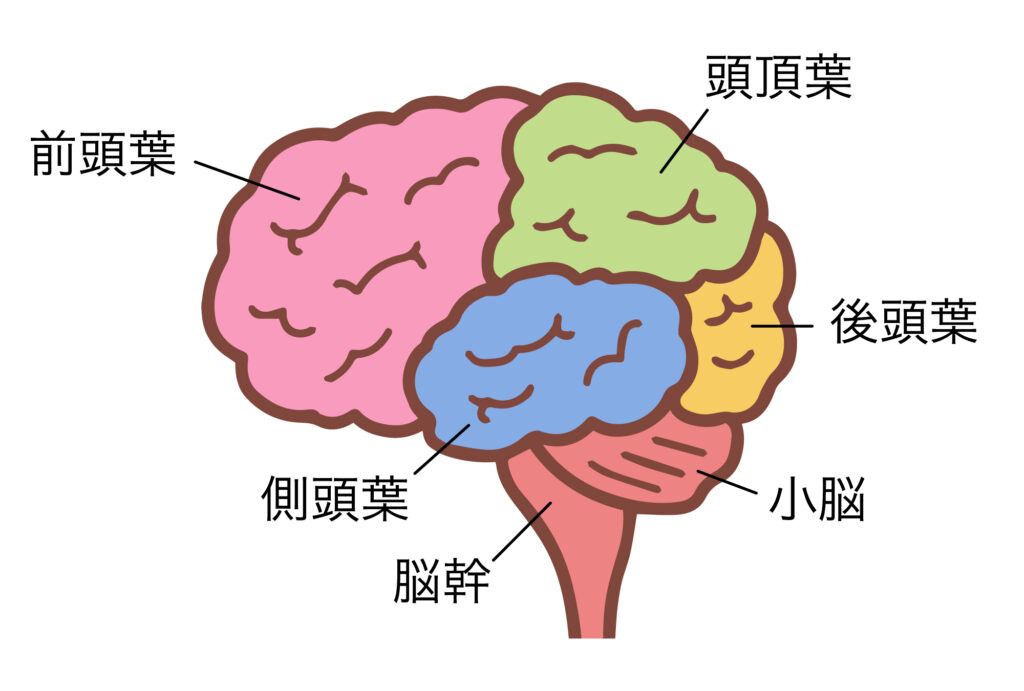

感情をコントロールする脳がまだ未発達

感情を抑えたり、冷静に判断したりする働きを担うのが「前頭葉」という脳の部分です。

この前頭葉の発達が未熟なため、子どもは感情にブレーキがかかりにくい状態にあります。

そのため、怒りや悲しみといった強い感情を一気に爆発させてしまうことがあります。

「楽しい」と「怒り」は紙一重

実は、体が「楽しい!」と感じているときと「怒っている!」と感じているとき、どちらも体の中では同じように心拍数が上がり、交感神経が活発になります。

そのため、テンションが高い状態から突然泣き出したり、怒りに転じたりすることがあるのです。

「さっきまで笑ってたのに、どうして?」という場面も、こうした“感情の逆転現象”によるものです。

子どもを落ち着かせる方法

ここからは、家庭で実践できる「癇癪や興奮の具体的な対応法」を紹介します。

感情が爆発している最中は、言葉はほとんど届きません。まずは体の感覚から落ち着きを取り戻すことを意識しましょう。

1. 落ち着く【感覚】を与える

癇癪中の子どもに言葉で「落ち着いて」と伝えても、うまく伝わらないことがほとんどです。

そんなときに有効なのが、「感覚」を使ったアプローチです。

正直一番効果的なのが、この感覚からのアプローチなんですよね。

- 背中を強めに上から下にゆっくりなでる

背中をゆっくりしっかりめになでることで副交感神経が刺激され、体が落ち着いていきます。なでる方向は「上から下」が基本。

⚠️逆方向にさすると興奮を高めてしまうことがあるので注意です。 - 体を包み込むようにハグをする

抱きしめるときは、ゆっくりと圧をかけて包み込むようにしてみましょう。

抱っこが難しい年齢なら、重めのタオルケットやブランケットを肩から包んであげるのも効果的です。 - ゆったりとした揺れを感じさせる

抱っこしてゆっくり揺らしたり、ブランコ・ハンモックに乗せてあげることで、体のリズムが整い落ち着きを取り戻しやすくなります。

ただし、強く揺らしたり、速いテンポで揺らすのは逆効果になるので注意しましょう。

2. 情報量を制限する

癇癪を起こしているときの子どもの頭の中は、情報でいっぱいになっています。

「ママの声」「テレビの音」「光」「気になるもの」——。

さまざまな刺激が重なり、さらに混乱してしまうのです。

そんなときは、“静かな空間”を作ってあげることが効果的です。

- テレビや動画を一度止める

- 少し暗めの部屋に移動する

- 部屋の隅や壁際など、安心できる場所に座らせる

「落ち着くスペース」を家庭の中にあらかじめ作っておくのもおすすめです。

お気に入りのぬいぐるみやブランケットを置いておくと、「ここに行けば安心できる」と子ども自身が理解しやすくなります。

3. 「落ち着きルーティン」をつくっておく

癇癪が起こってから慌てて対応するよりも、日ごろから“落ち着く習慣”を作っておくことがとても大切です。

- 「大丈夫、大丈夫」と自分で唱える

- 自分の手の甲をやさしくなでる

- 深呼吸を3回する

- お気に入りのぬいぐるみをギュッと抱く

など、自分でできる「安心スイッチ」を見つけておくと、癇癪が起きても早く気持ちを切り替えられるようになります。

まとめ

今回は、子どもの癇癪の原因と、家庭でできる落ち着かせ方について紹介しました。

癇癪は「悪いこと」ではなく、成長の途中にある心のサインです。

感情を表に出せることは、それだけ子どもが安心している証拠でもあります。

「泣いてもいい」「怒ってもいい」——そのうえで、「どうしたら落ち着けるか」を一緒に探していく姿勢を大切にしてみてくださいね。

少しずつ、子ども自身が感情を整える力を身につけていけるようになります。

![【やりとり】 駐車場 ごっこあそび [言葉・やりとり]](https://ke-sensei-habilitation.com/wp-content/uploads/2026/02/1.jpg)

![【手先・運筆】 キレイにしよう! 汚れを落とすごっこ遊びで手先の練習! [道具・手先]](https://ke-sensei-habilitation.com/wp-content/uploads/2026/01/7-2-2.jpg)

![【国語・文章読解】 どの国旗? 文章を読んで本当の国旗を探してみよう! [文字・国語]](https://ke-sensei-habilitation.com/wp-content/uploads/2026/01/1-9-2.jpg)

![【聞き取り・塗り】 聞いて塗ってみよう 国旗 [聞き取り・やりとり・運筆]](https://ke-sensei-habilitation.com/wp-content/uploads/2026/01/9-2.jpg)

![【聞き取り】 よく聞いて国旗 [聞き取り・指示理解・言葉・やりとり]](https://ke-sensei-habilitation.com/wp-content/uploads/2026/01/7-1-4.jpg)

![【しりとり】 しりとり電車 [言葉・文字]](https://ke-sensei-habilitation.com/wp-content/uploads/2026/01/3-7-8.jpg)

![【知育】 じゃんけんカード [認知・知育]](https://ke-sensei-habilitation.com/wp-content/uploads/2026/01/1-6-5.jpg)

![【かけ算】 算数クエスト かけ算の海 [算数]クエストシリーズ](https://ke-sensei-habilitation.com/wp-content/uploads/2026/01/5663d9e6396236716fb286af5ee4fba0.jpg)