【転びやすい!?】バランスを崩す原因はコレ!『支持基底面』を見よう

転びやすい バランス 支持基底面 療育

- 歩いていると転んでしまう。

- 立っていてもフラフラしていてバランスが悪い。

- バランスのアセスメントをしてあげたい。

保護者の方から「よく転ぶ」「バランスが悪い」などの転倒しやすさについてのニーズが上がります。

そこで、いざバランスをアセスメントし、療育を行っていくとなっても何をすれば良いものか悩んでしまいますよね。

そこで今回は、お子さんのバランスを見る上で重要な「支持基底面」というものについて解説していきます!

この記事はこんな人にオススメ!

- バランスのアセスメント方法を知りたい人。

- 体への療育について知識を増やしたい人。

- 担当のお子さんで転びやすい子がいる人。

「支持基底面」という言葉を字で見ると、なんだか難しそうな気がしてきますよね…。

しかし、実際はそんな難しいことはありません!

ぜひ実際に体を動かしながらイメージしてみましょう!

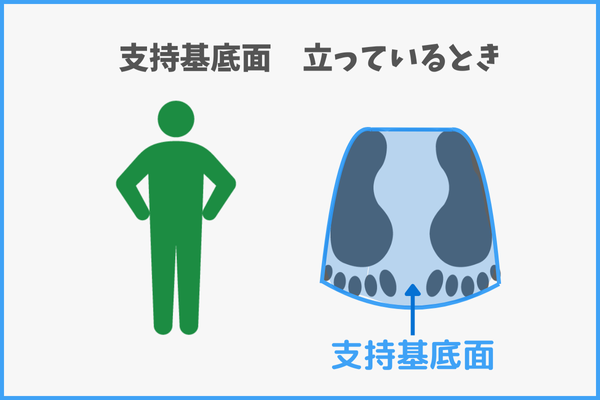

支持基底面とは

「支持基底面」(しじきていめん)とは、地面についている足の輪郭を囲んだ面です。

立っている姿勢では、両足の輪郭をつないだ面になります。

支持基底面は足だけでなく、杖や椅子など体から地面についているものも含まれます。

このように体から地面にくっついている部分も含まれ、支持基底面が広ければ広いほど安定感が増します。

なぜ転ぶ?

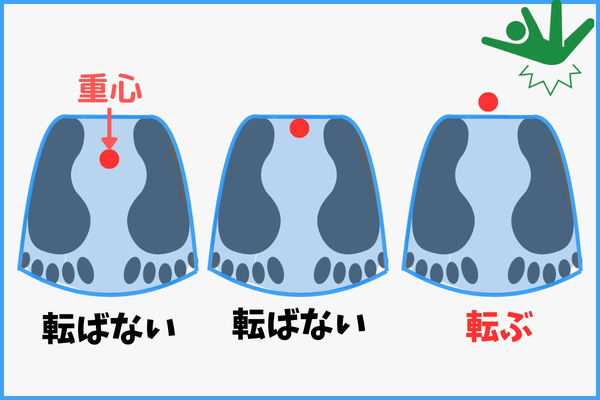

では、なぜ人はバランスを崩して転んでしまうのでしょうか。

転ぶ身体的原因は様々として、その全ては「支持基底面から重心が外に出る」という結果、転んでしまいます。

「支持基底面から重心が外に出ると転ぶ」という原理は、誰であっても・どんな状況でも

当てはまります。

ぜひ自分の重心の位置と支持基底面の関係を感じてみてください!

実際は、人はそう簡単には転びません。

なぜなら、転びそうになると体が勝手に転ばないよう動くからです。

この、体が勝手にバランスをとる力のことを姿勢反射と呼びます。

本来は転ばないように機能するハズの姿勢反射がうまく機能しない・機能していても体が動くのが遅れる。結果転んでしまいます。

発達障害を持つ子に多い筋の低緊張さも影響しているよ!

転ばないための療育

では、どうすれば転ばない体に成長できるでしょうか?

先ほどの「姿勢反射」に直接療育でアプローチすることはできません。

療育現場で転ばないための練習としてできるのは主に以下の2つです。

- 支持基底面に重心をとどめる練習

- 無意識で体の傾きを戻す練習

それぞれについてみていきましょう。

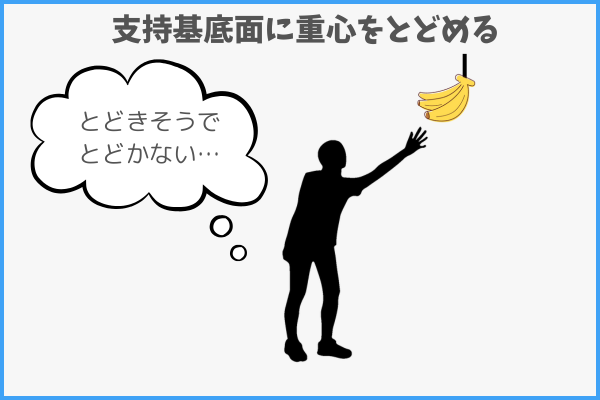

転ばないための療育:支持基底面に重心をとどめる

「支持基底面から重心が外に出ると転ぶ」という原理から、

重心を支持基底面のなかにギリギリの位置でとどめる練習をします。

例えば、足の位置は変えずに遠くの物へ手を伸ばして取る。などの遊びです。

上の画像では、物を上に設定していますが、腕が上に上がるとバランスが悪くなるため、

最初はお子さんの腰の位置あたりに物を設定してあげると良いでしょう。

転ばないための療育:無意識で体の傾きを戻す

私たちの体は転ばないための機能が幼少期から備わっています。

その転ばないための機能を「姿勢反射」と呼びます。

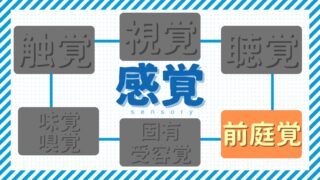

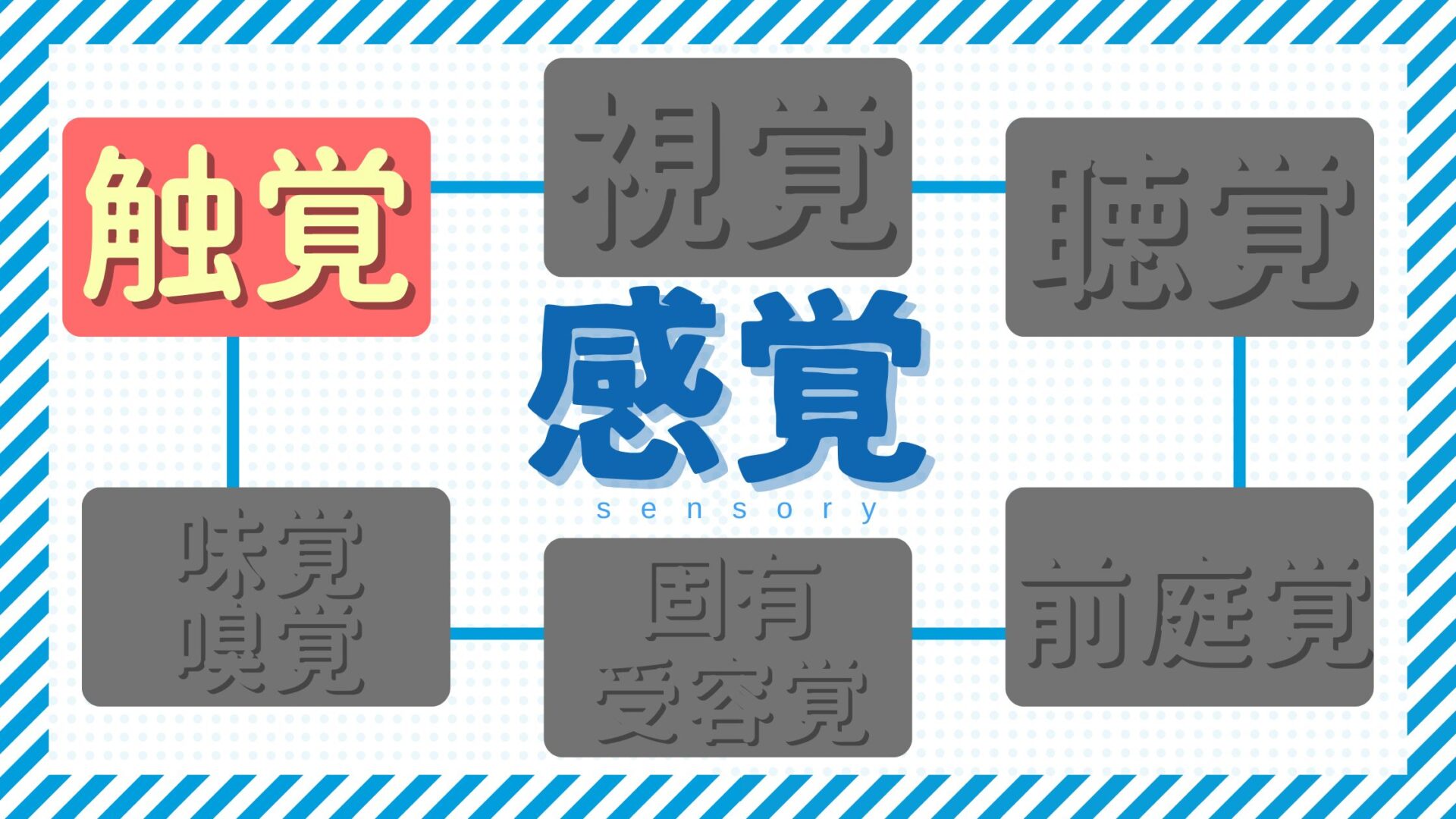

姿勢反射は【感覚】が非常に重要となってきます。

目で見た感覚【視覚】だけでなく、

目で見なくても体の傾きを感知する【前庭覚】や、【固有受容覚】が重要です。

それらの感覚を適切に処理する力を高める(統合する)ために、遊びの中で積極的に取り入れてみると良いでしょう。

- ブランコ

- バランスボール

- トランポリン

- 綱引き

- 大人の体によじ登る

- 滑り台

まとめ

子どもが転倒してしまう理由は、支持基底面から重心が外に出てしまうのためです。

それを予防する方法として、療育では次のような形でアプローチします。

- 支持基底面に重心をとどめる練習

- 無意識で体の傾きを戻す練習

「転倒」の理屈を十分に理解することでお子さんの安全な生活にもつながってきます。

保護者の方から「転びやすい」というお話がでたら、真っ先に「支持基底面」を思い出しましょう!

事業所内の事故防止にもつながって一石二鳥!

お子さんの安全安心な生活を願って楽しい療育ライフを!