【2歳の発達理解】 体・認知・社会性の発達をまるっと理解しよう

2歳 発達 療育 体 認知 社会性

- 2歳の子って何ができるようになるの?

- 小さい子にどんな支援を提供したらいいかわからない

- とりあえず発達の順番を知りたい。

療育施設でお子さんへの支援を提供するうえで、「子どもの発達段階」を理解しておくことはとても重要です。

発達の流れを知ることで、今どの段階にいるのか、そしてこれからどんな力を獲得していくのかを把握し、適切な支援や活動内容を考えることができます。

この記事では「2歳の子ども」が1年間でどのように成長していくのかを、体・認知・社会性の3つの側面から解説します。

療育や保育の現場で関わるお子さんを思い浮かべながら読んでみてください。

この記事を書いた人

地域で子どもの発達を支えてきた作業療法士。

『楽しい』ことが好き。

だから支援でも第一優先は子どもが楽しいと感じること!

【2歳】発達の全体像

2歳は、言葉の理解や表現が一気に広がる時期です。

体の動きが安定してくることで行動範囲が広がり、日常生活で自分でできることが増えていきます。

一方で、「自分でやりたい!」という気持ちが強くなり、保護者や友達とのトラブルも増える時期でもあります。

反抗は発達において大事なこと!

支援者としては、その子の得意な分野を把握し、遊びの中で成功体験を積ませていくことが大切です。

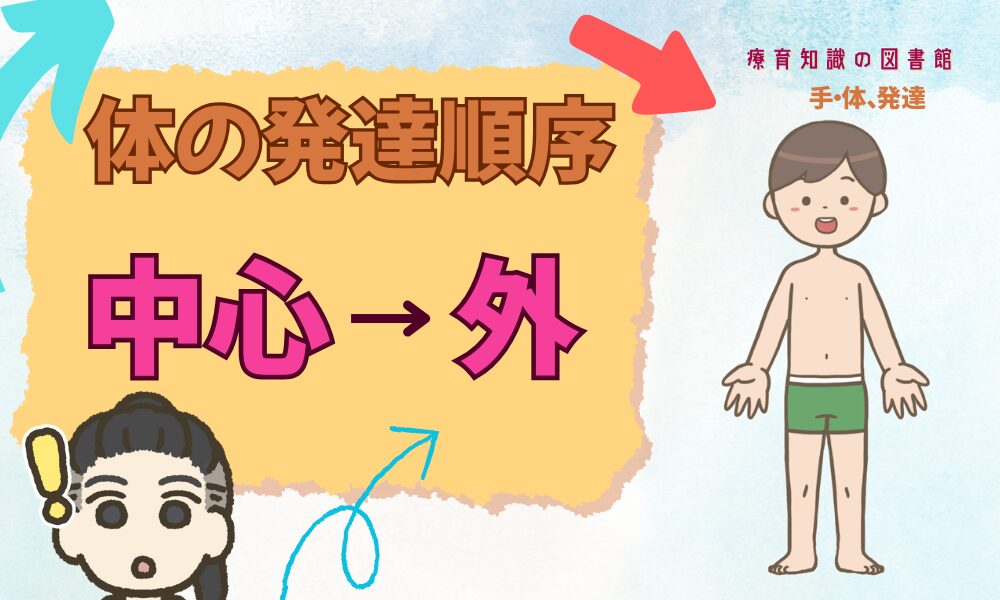

【2歳】体の発達

2歳になると、歩行が安定し、走ったり、両足でジャンプができるようになります。

3歳が近づくころには、階段を片足ずつ上り下りしたり(1足1段昇降)、止まっているボールを蹴れるようになります。

また、ボールを投げる際には「手を離すタイミング」をコントロールできるようになり、前方に投げられるようになります。

体のバランス感覚や空間認識の発達も進み、頭を低くしてトンネルをくぐるなど、高低差のある動きが可能になってきます。

手先もより細かな動きが可能になります。

指をバラバラに動かせるようになり、スプーンやクレヨンなどを順手で持って使うことができるようになります。

また、左右の手を別々の目的で使う動き(例:紙を持ちながらハサミで切る)も見られるようになりますが、まだ連続して切るのは難しい段階です。

- 歩く速さを調整できる。

- 低い椅子から飛び降りられる。

- 三輪車に乗れる。

【2歳】認知の発達

この頃になると、子どもは「見えないものを思い浮かべる力」や「想像の中で遊ぶ力」が育ってきます。

おもちゃのブロックを食べ物に見立てて遊んだり、人形を寝かしつけるなどのごっこ遊びが見られるようになります。

形や大きさの認識も進み、○(まる)を模写したり、積み木を上手に積み重ねたりできます。

ただし、大小や長い短いの理解は、形が変わると認識が難しくなる段階でもあります。

ヒモをピント張った状態では、「長い」「短い」を正確に答えられる。

長いヒモをぐちゃっとすると、長いものだとわからなくなる。

言葉の発達も目覚ましい時期です。

名詞と動詞を組み合わせた『二語文(例:「ママ きた」)』を話すようになり、やがて三語文も出てきます。

助詞の使い始め形容詞・動詞のバリエーションも増え、表現が一気に豊かになります。

- ごっこ遊びをする

- 「何・誰・どこ・いつ」の質問に答える→自分で質問する

- 「ぼく」「わたし」などの一人称を使い始める

- 2~3ピースのパズルができる

- 絵を見て体の欠けた部分を描き足す

- 色や形のマッチングができる

【2歳】社会性の発達

2歳頃になると、「自分」と「他人」が違う存在であることを理解し始めます。

このため、自分の思いを強く主張するようになり、いわゆる第一反抗期に入ります。

「自分でやる」「いや」「ちがう」など、拒否的な言葉が増えるのもこの時期の特徴です。

また、他者への関心も広がり、感情を共有したり、物を分け合うなどの行動も見られるようになります。

この頃には「恥ずかしい」といった社会的感情も芽生えはじめ、徐々に他人の評価を気にするようにもなってきます。

まとめ

今回は「2歳の子ども」が1年間でどのように発達していくのかを、「体・認知・社会性」の3つの観点から解説しました。

発達は個人差が大きいものですが、基本的には順序を守って進んでいくものです。

支援者としては、「今どの段階にいるのか」「次にどんな力を育てたいのか」を意識して関わることが大切です。

その子のペースを大切にしながら、発達段階に合った活動を提供できると、お子さんは安心して挑戦し、自然と成長していきます。

また、保護者の方に発達の流れを伝える際も、この「順序」を理解して説明できると、家庭との連携もよりスムーズになります。

![【プリント教材】 なぞってみよう 線・形 [運筆]](https://ke-sensei-habilitation.com/wp-content/uploads/2025/10/b8ee6b004627900bc408d0017eabcd1b-320x180.jpg)