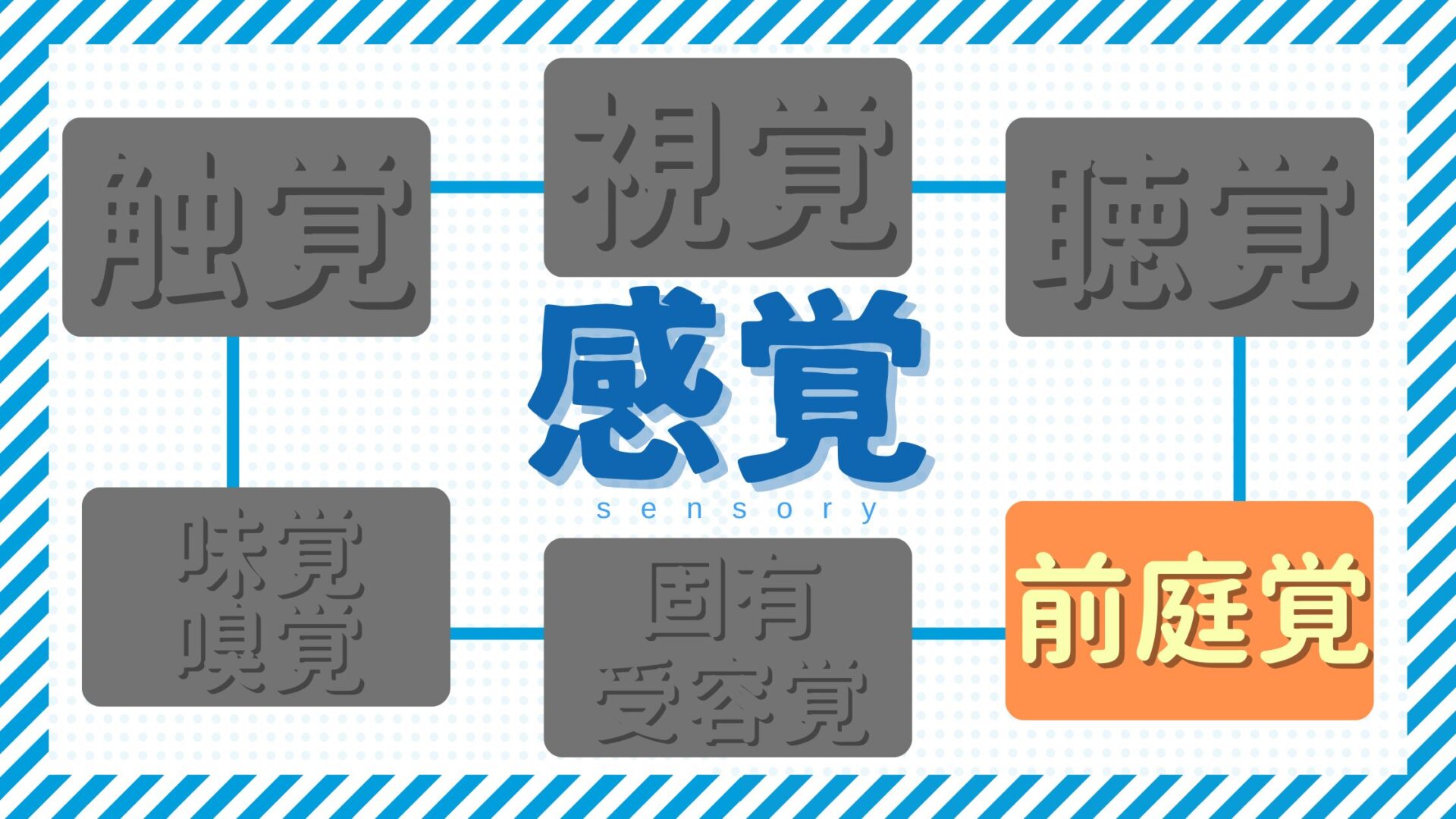

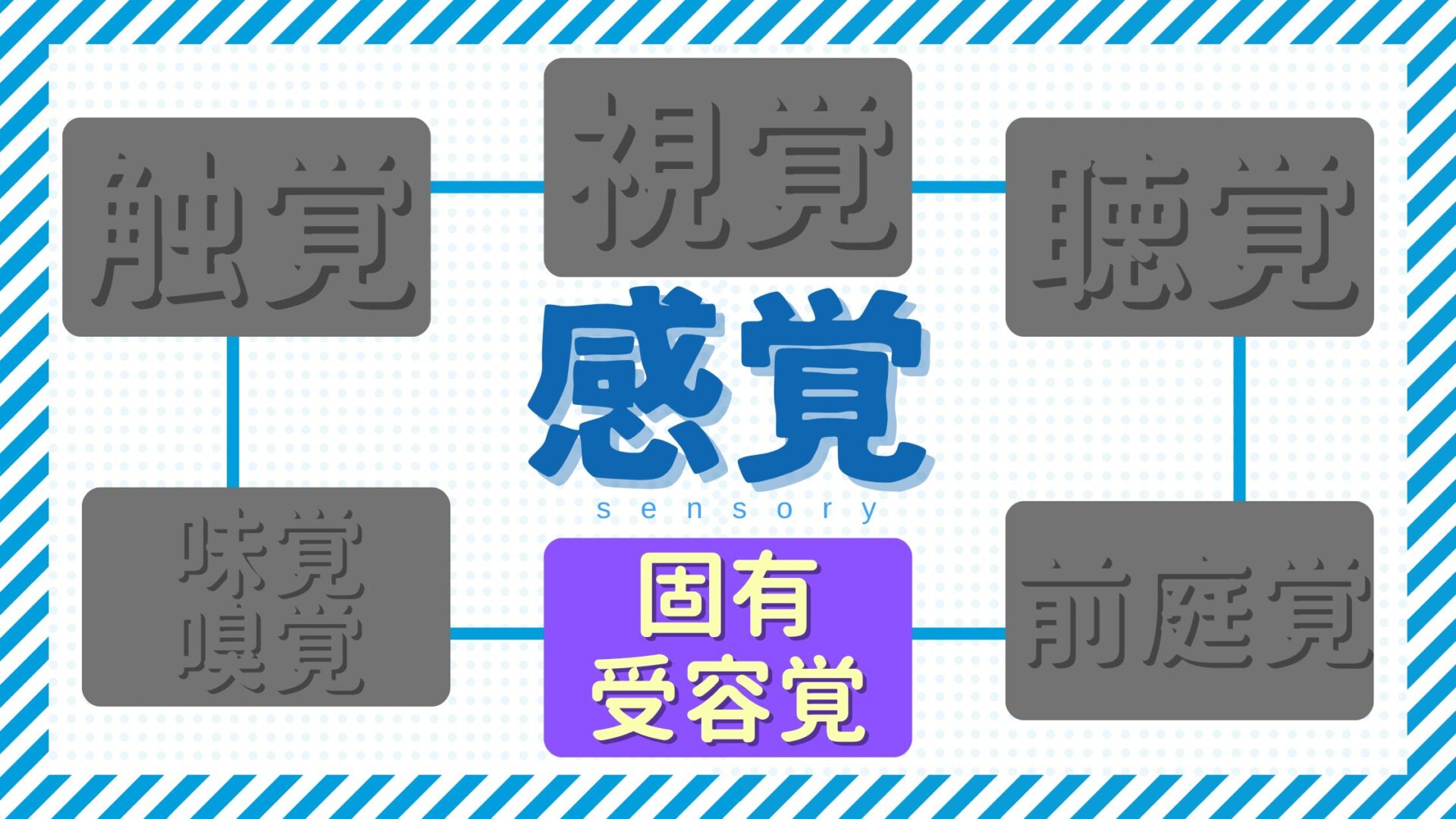

【感覚統合療法の基礎】 『固有受容覚』って何?役割と支援での活用を解説!

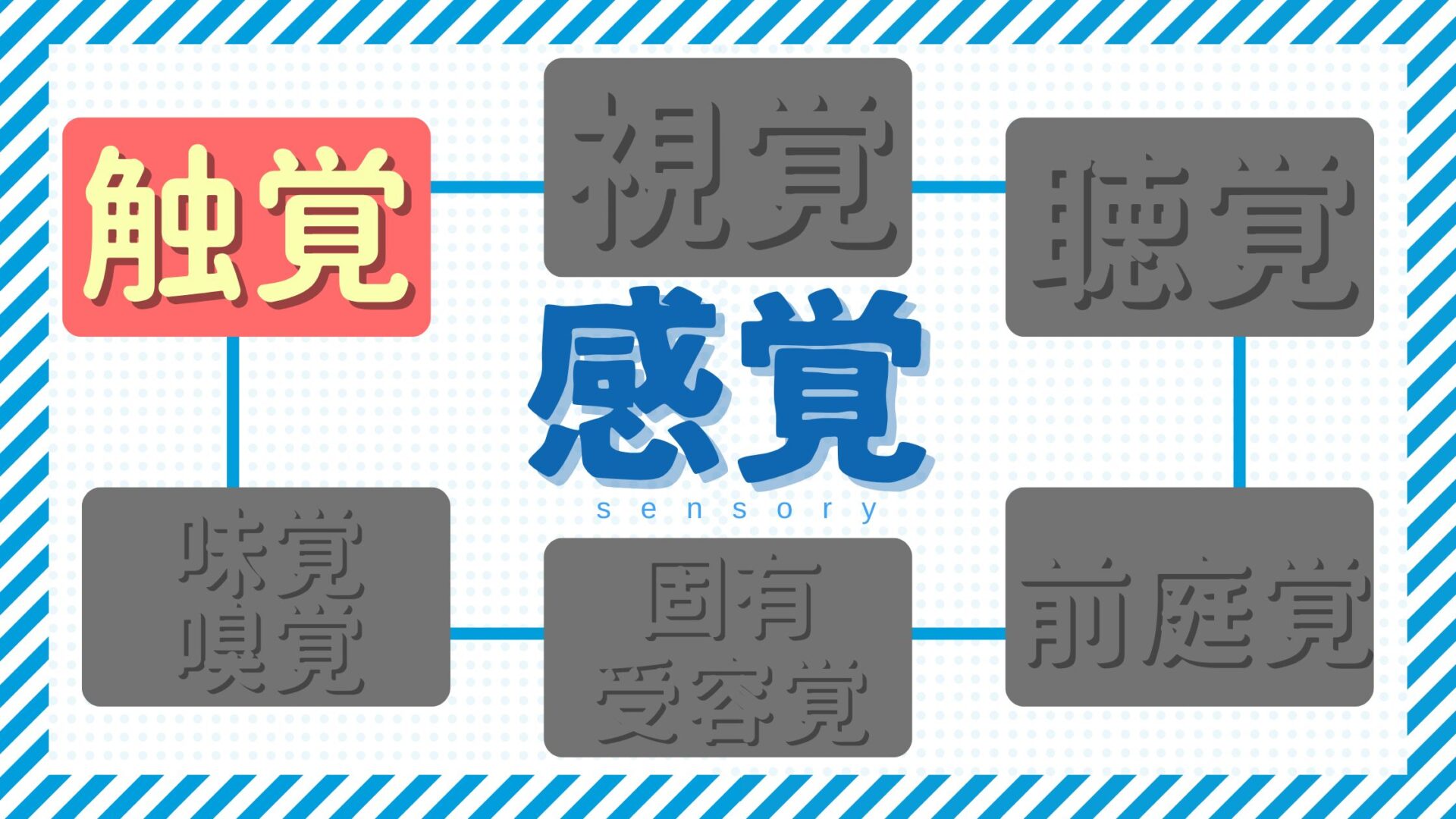

触覚 感覚 感覚統合 不安

- 感覚統合って何?

- 感覚過敏や鈍麻でどんなことが不便?

- とにかく感覚について学びたい!

固有受容覚ね、完全に理解した!

という先生がたは多いのではないでしょうか。

大丈夫です。この記事では固有受容覚についてわかりやすく解説します。

その役割と療育支援で使える具体的な知識も一緒に説明していきます!

地域で子どもの発達を支えてきた作業療法士。

『楽しい』ことが好き。

だから支援でも第一優先は子どもが楽しいと感じること!

固有受容覚とは?

固有受容覚とは、ずばり『物の重さや体の形を感じること』です。

筋肉や関節には、その動きや関節にかかった圧を感じるセンサーがあります。

そのセンサーがいい感じに働き、頭の中の体のイメージとマッチすることで自分の体の形や重力の重さを感じることができます。

実際今すぐイメージするために以下の動作をやってみましょう。

ちなみに…固有受容覚は深部感覚という別名もあります。

むしろ深部感覚のほうが一般的なのに療育業界ではなぜか深部感覚って全然聞かないんですよね。

固有受容覚の役割

固有受容覚には以下の3つの役割があります。

- バランスをとる

- イイ感じの力に調整

- 心を落ち着かせる

それぞれについて詳しく解説します。

バランスをとる

一番主要な役割です。

私たちは、ただイスに座ってるときだって、歩いてるときだって、いつだって全身の筋肉は調整しあってバランスをとっています。

転びやすいお子さんはこの役割がうまく機能していない可能性があります。

単に落ち着きのなさや、注意散漫さを決めつけず、感覚の面からも苦手さについて考察を広げてあげましょう。

いい感じの力に調整

私は「卵ブレイカー」だ!

何でもかんでも破壊してしまう、破壊神の子どもたちは固有受容覚を感じにくいのかもしれません。

保護者のかたからよく「何でもかんでも力を入れすぎてる」というお話が多くあります。

私たち人間は疲れるのが嫌いだし、痛いのはもっと嫌な生き物です。

だから脳は筋肉に必要最低限の力を入れるようにいつも命令を出します。

ただ、この命令を出すときに重要なのは今どのくらいの力が入っているかを知ることです。

この情報がうまく入ってこないと脳が、間違った命令を出してしまいます。

結果、力が入りすぎてる状態になります。

力を調整する際には、この固有受容覚の情報が脳に正しく伝わることが重要になります。

心を落ち着かせる

固有受容覚に適度に刺激が入ると心が落ち着いてきます。

例えば…

貧乏ゆすりをする人は集中するために固有受容覚に自分で刺激を入れています。

小さい子は布に包まれたり、お母さんにギュッと抱きしめられると安心します。

このように固有受容覚への適度な刺激は心落ち着かせて安心を作るのに役立ちます。

おばあちゃんの家では寝れるのに、自分の家では寝れないという子がいました。

何が違ったかというと、おばあちゃんの家で使っていた寝具は昔ながらのもので今の物に比べて結構重かったそうなんです。

以外とお子さんは重い寝具のほうが安心して寝れる子も多いみたいですね。

最近はあえて重く作られている「ひざ掛け」も売られています。

多動傾向のあるお子さんにも有用なのでぜひ日常使いしてみてください。たったこれだけで勉強に向かっていられる時間が伸びるかもしれません。

まとめ

固有受容覚とは、重さや体の形・動きを認識することです。

- バランスをとる

- イイ感じの力に調整

- 心を落ち着かせる

毎日なんだか疲れている子は固有受容覚の働きがうまく統合されていない可能性があります。

怠けていると決めつけずさまざまな面から観察評価してあげましょう。