【頭の中の作業台】検査で目にするワーキングメモリ『WM』を解説!

- 検査情報に「WM」とあるけど、なんなのか知らない

- ワーキングメモリの言葉は知っているけど、結局よくわかってない

- ワーキングメモリが低いと何に困るの?

療育の現場にいると、「WM」や「ワーキングメモリ」という言葉を必ず目にするはずです。

ワーキングメモリは、言葉からその概要がイメージじにくい言葉ですよね。

今回は、その「ワーキングメモリ」について解説していきます。

この記事は次のような人にオススメ!

- ワーキングメモリという言葉を初めて聞いた人

- ワーキングメモリの働きを詳しく知りたい人

- ワーキングメモリが低と何に困り感を生むのか知りたい人

今回は実際の生活場面とワーキングメモリとの関係性も合わせて解説していきます。

お子さんの困った行動が「実はワーキングメモリが低いことに影響している」と気づけるきっかけになるかもしれませんよ!

地域で子どもの発達を支えてきた作業療法士。

『楽しい』ことが好き。

だから支援でも第一優先は子どもが楽しいと感じること!

ワーキングメモリとは

ワーキングメモリとは、いわば頭の中の作業台です。

ワーキングメモリのポイントは以下の通り。

- ワーキングメモリとは、複数の情報を処理する力のこと。

- 「作業記憶」「動作記憶」と呼ばれることもある。

- いわゆる「記憶」とはまた別種。

私たちはいつでも外部からの情報を瞬時に処理しながら生きています。

その情報処理を担っているのがワーキングメモリです。

ワーキングメモリは作業台

例えば、今あなたは机の上で工作をしています。

机が大きければ、たくさんの材料や道具を置いて作業することができます。

一方で作業台が小さいと、たくさんの事をいっぺんにはできません。

ワーキングメモリとはこの机のことで、机の上に載っている工作材料が情報です。

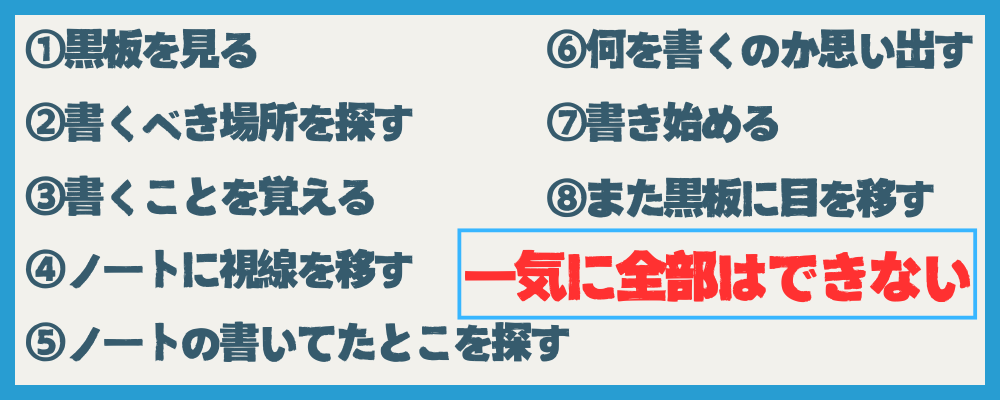

子どもは学校で、黒板に書かれているものをノートに書き写します。

その時頭の中では様々な情報が処理されています。

これらの様々な情報を取捨選択し、今自分がとるべき最適な行動を判断してくれるのがワーキングメモリです。

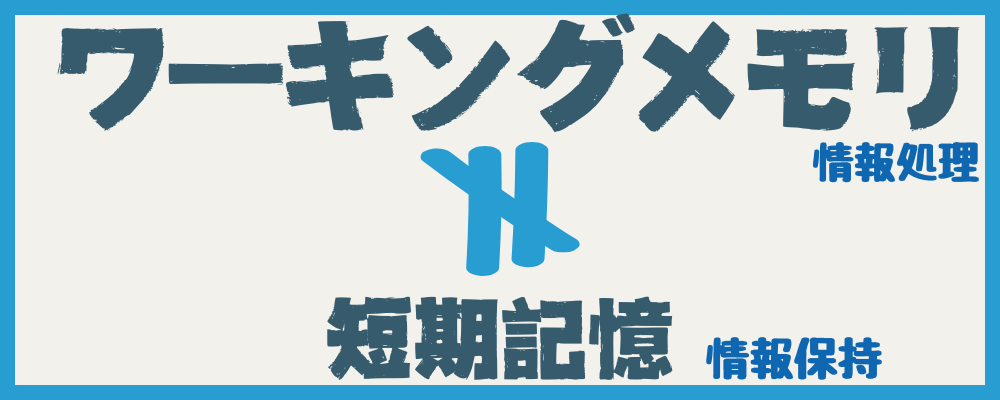

記憶とは別物

ワーキングメモリと「短期記憶」が同じものであると認識しているかたも多いようですが、別物です。

情報を処理する力がワーキングメモリ、短い時間覚えておくものが短期記憶です。短期記憶のベースとなるのがワーキングメモリと言われています。

お子さんの情報共有の際には混同しないよう、気を付けましょう。

ワーキングメモリが低いとどうなる?

療育にいらっしゃるお子さんには「ワーキングメモリが低い」というお子さんも多くいらっしゃいます。

ワーキングメモリが低い状態とは、こちらの図のように頭の中の作業台が小さい状態と言えます。

- 1つの事を最後までやりきるのに時間がかかる

- 注意散漫なように見える

- 段取りよく作業をこなしていけない

検査でワーキングメモリだけが低いと出ていたりすると周囲からは、「怠け者」や「使えないやつ」のレッテルを貼られてしまうことがあります。

では、ワーキングメモリが低いことで生活にどのような支障がでてくるのか具体的に見ていきましょう。

1つの事を最後までやりきるのに時間がかかる

頭のなかの作業台が狭いため、1度に取り組めることには限りがあります。

先ほど挙げた「板書の例」でいくと、

これらを、いっぺんにやるにはスペースが足りません。

そのため1つ1つ順番にこなしていく必要があります。

そのため、ほかの子にくらべ作業スピードがゆっくりになり、取り残されて行ってしまうことがよく起こります。

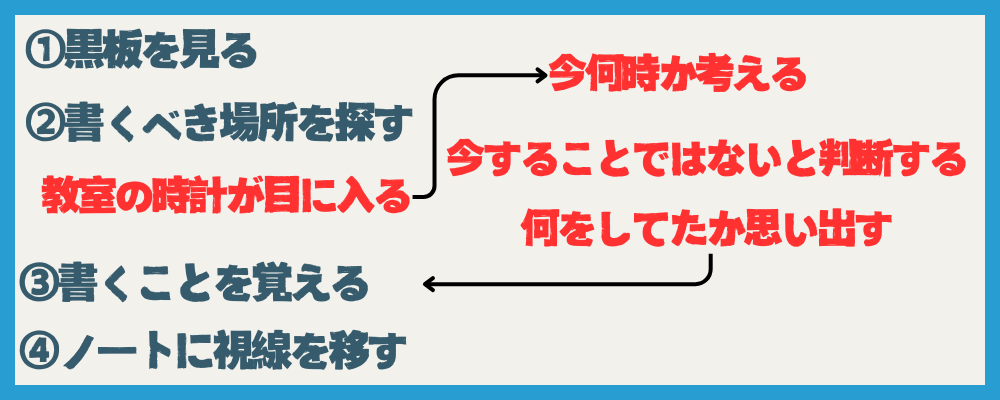

注意散漫なように見える

ワーキングメモリが低いことにより、注意散漫なように見えることがよくあります。

私たちは常に様々な情報にさらされて生活しています。

授業中ただ座っているだけでも、たくさんの情報が脳に入ってきます。

先生の声・動き・表情・服装。ほかの人の鉛筆の音・服装・匂い・動き。机の質感・温度・色・傷や模様。鉛筆の柄・削れ具合。室温。窓から見える景色。掲示物の情報。黒板に書いてあること。空腹感。かゆみ、痛み。服や靴を履いている感。隣の教室から漏れてくる声や音。時計の動き。などなど

このたくさんの情報を瞬時に取捨選択するのもワーキングメモリの働きです。

ワーキングメモリが低いと不要な情報を捨てるのにも時間がかかります。

板書の例で見てみましょう。

このように不要な情報を感知した際、それを捨てるステップを踏んでから本来の行動にもどるため、注意散漫なように見えます。

段取りよく作業をこなしていけない

ワーキングメモリが低いことにより上記二つの要素が相まって、非効率的な行動が増えます。

1つの作業を行おうとしたとき、先の段取りを順をおってゆっくり作っていくうちに1つ1つを保持しながら考えていくことが大変です。

最後まで考えられたとしても、結局最初何をするべきだったのか分からなくなるという無限ループ…。

結果として、都度その場その場で行動することが増え、非効率な行動だと思われるようなやり方で作業を行ってしまいます。

ワーキングメモリが低い子への支援

ワーキングメモリが低い子への支援方法は主に2パターンです。

- ワーキングメモリそのものの向上

- 行動や知識で代償する方法

詳しい支援の方向性はこちらの記事からどうぞ

まとめ

ワーキングメモリとは、頭の中の作業台。

ワーキングメモリが低いと「怠け者」と思われてしまうような行動が増える。

- 1つの事を最後までやりきるのに時間がかかる

- 注意散漫なように見える

- 段取りよく作業をこなしていけない

生活のなかで私たちは情報を常に瞬時かつ同時に判断して行動しています。

ワーキングメモリが低いとそれが苦手であると覚えておきましょう。

ただの怠け者としてお子さんをみず、そのこは一生懸命にやろうとしているという視点でお子さんを見てみましょう。

保護者と共有するだけでその子はこれからの人生とても気持ちを楽に生きていけるかもしれませんよ