【療育支援】ワーキングメモリが低い子への支援

ワーキングメモリ 療育 支援

- ワーキングメモリを底上げする支援がわからない

- ワーキングメモリが低い子への配慮の仕方はどうすればいい?

- ワーキングメモリが支援計画に入ってて困る

発達障害をお持ちのお子さんは、一定数ワーキングメモリの数値が低く出ているお子さんがいます。

そのため、「ワーキングメモリ」そのものの底上げをしてほしいというニーズがよく上がってきます。

今回は、「ワーキングメモリのが低い子への支援」について考えていきます。

この記事は次のような人にオススメ!

- ワーキングメモリの底上げの支援方法を知りたい人

- ワーキングメモリを環境で代償する手段を知りたい人

- ワーキングメモリをSSTで補完する支援が知りたい人

実際の具体的な支援案も交えて解説していきますので、

「ワーキングメモリ」という言葉を聞いて、もう怖がる必要はありません!

それではどうぞ!

ワーキングメモリとは

そもそも「ワーキングメモリ」とは、何者か復習しましょう。

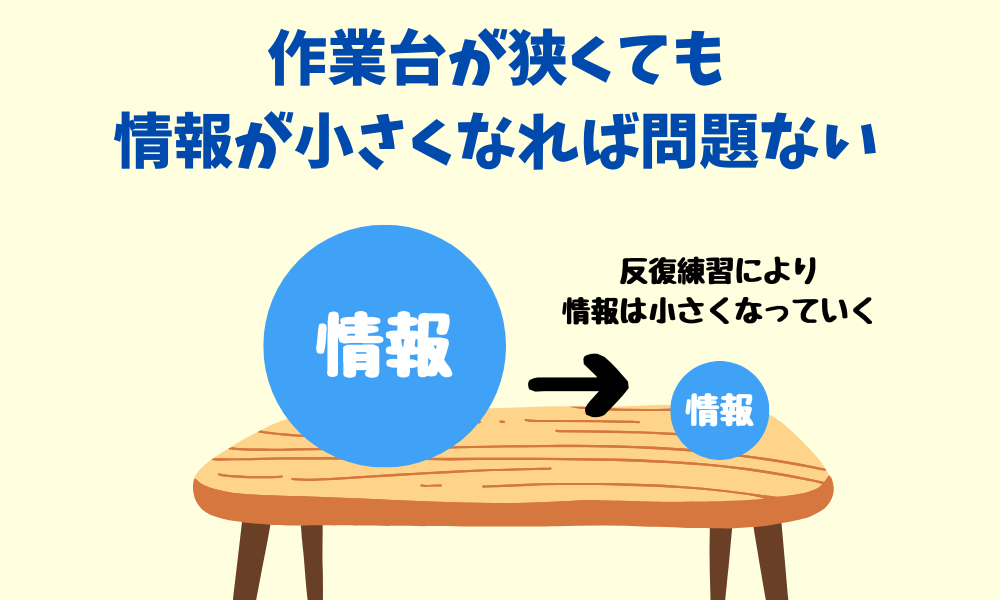

ワーキングメモリとは、頭の中にある作業台です。

複数の情報を同時かつ瞬時に処理してくれる力になっています。

子どもは学校で、黒板に書かれているものをノートに書き写します。

その時頭の中では様々な情報が処理されています。

これらの様々な情報を取捨選択し、今自分がとるべき最適な行動を判断してくれるのがワーキングメモリです。

ワーキングメモリが低いことへの支援

「WISC」の検査結果や、日常生活での困り感から「ワーキングメモリ」が低いことをどうにかしてほしいというニーズは、少なくありません。

そのようなニーズがあった際、「ワーキングメモリが低い」ということに対しての支援の方向性は3つです。

- ワーキングメモリそのものの力を伸ばす

- 環境で代償する

- 知識や行動で代償する

能力を伸ばすことだけが支援ではありません。

その子の特性や年齢、性格に合わせて上手に選択しましょう。

ワーキングメモリそのものの力を伸ばす

支援と聞くと真っ先に思い浮かぶのが「その力を伸ばす」という方向性です。

福祉や医療だと「ボトムアップアプローチ」と呼ばれます。

苦手な部分を底上げしましょうという支援の方向性ですね。

ワーキングメモリの力を伸ばす活動のポイントは以下の通りです。

複数同時作業は、単に2つのことを一緒にやるという意味だけではありません。

1つの継続した作業を行う中に、定期的にほかの作業もやらなくてはいけないというものも含まれます。

例えば、『数字のカードを1から順に集める+タイマー15秒が鳴らないよう止めに行く』というものなど。

何か行動しながらも常に頭の中に別の情報を置いておくような課題も有効です。

また、『あと出しじゃんけん』など目からの情報を即座に判断し、行動するような活動もよいでしょう。

ただし、このボトムアップアプローチは効果に対し時間がかかります。

週に数回の療育現場では現実的とは言えません。

環境で代償する

発達障害は生まれ持った能力ですから、環境や知識で代償していくことも十分支援と言えます。

苦手さありきで、それを受け入れ代償していく手段を見つけよう!

ワーキングメモリが低いと複数の情報を処理していくのが苦手ですから、

目的となる作業をスムーズに遂行していくために不要な情報をできるだけ削るという方向で環境設定をしていきます。

また、本人がセルフコントロールできるよう『チェックリスト』の活用も有効です。

支援終了後の忘れ物が非常に多いお子さんがいました。

本人が使用する予定表の最後に「机の中」「机の上」「荷物入れの中」というチェックリストを作り、習慣化するよう毎回必ず何もないことを確認してからチェックをしてもらいました。

4回目ほどの支援から自立し、以後わすれものをすることもなくなり学校や筆箱の中にもチェックリストを貼るようになっていったようです。

知識や行動で代償する

ワーキングメモリが低い子への代償手段として「知識や行動で代償する」支援もあります。

例えば、自身が1つの事をやりきるのがとても遅いのならば周囲にそれを知らせる行動を身に着けてもらいます。

「まってほしい」「自分がおそくて申し訳ない」「ゆっくり言ってくれると助かる」など、相手に自分の苦手さを謙虚に知らせる方法を身に着けていきます。

周囲の人に不快感をできるだけ抱かせないよう自分と周囲との調整の仕方を教えるのです。

「情報の処理」は同じ作業をひたすら練習することにより、作業台の占有率が減ります。

つまり、1つの作業を行うにしても始めてやることとなれたことでは頭のキャパを使わなくて済むため空いたスペースに別の情報を入れて処理できます。

このように、1つの行動をとにかく練習して、無意識で行えるようにしていくことも支援として有効と言えます。

まとめ

ワーキングメモリの低さは、生まれ持ったものであり、そのものの力が飛躍的に向上するものではありません。

そのため、環境・行動・知識で周囲とうまく関係調整ができるよう、代償する手段を多く持つ支援がとても有効となります。

本人と相談して、一緒にうまくいく方法を見つけるのがオススメ!

本人が自立した後も、自分で自分の行動を調整していけるよう、練習しましょう。