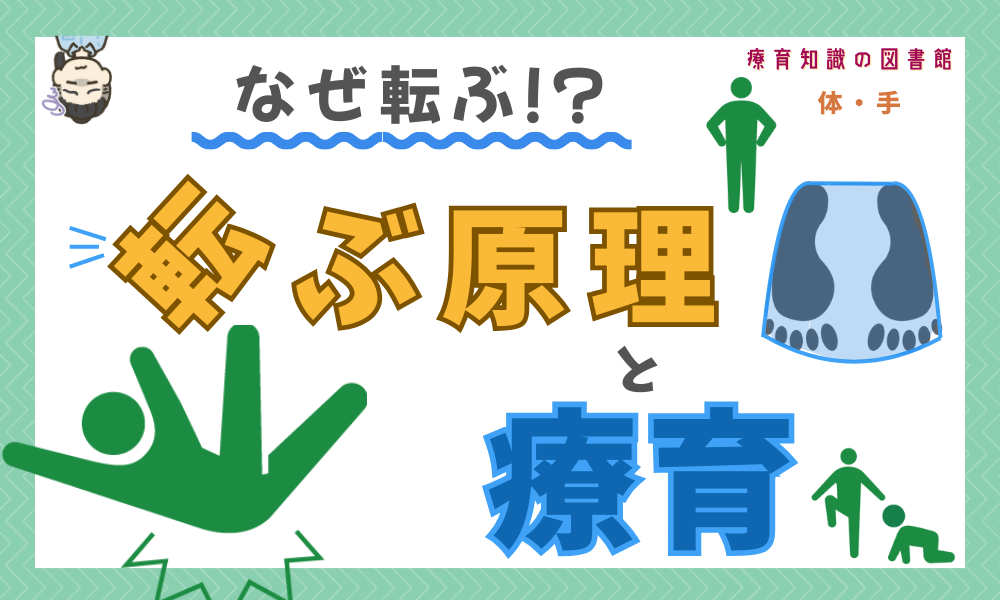

【姿勢反射は覚えよう】療育現場で役立つ「姿勢反射」の知識

体 発達 反射 姿勢反射

- 反射が大事だというけれど、現場では実感できない。

- 「転びやすい」原因が知りたい

- とにかく、体のアセスメントをしたい。

療育は「こどもの発達」を支える仕事ですから、当然その発達に大きくかかわる「反射」の理解は必須!

しかし、反射は数が多く、その出現・消失時期をすべて記憶するのはすごく大変です。

しかも覚えたはいいけど、覚え損だった勉強NO.1は反射だなぁ。

今回は、そんな厄介な反射の「姿勢反射」だけを解説していきます。

最低限「姿勢反射」を覚えておけば、療育現場においては十分使える知識になるからです。

この記事は次のような人にオススメ!

- 反射を勉強したけど療育支援にいかせていない人。

- 反射という言葉を初めて聞いた人。

- 体のアセスメント何をしたらいいか分からない人。

とにかく分からずらい「反射」について触れていきますが、

これを読み終わるころには、一生現場で実際に使える知識になっているはず!

それではどうぞ!

地域で子どもの発達を支えてきた作業療法士。

『楽しい』ことが好き。

だから支援でも第一優先は子どもが楽しいと感じること!

反射とは

体の「反射」とは、光の反射の反射とは意味合いが異なります。

私たちの体は基本的に脳の指示により動いていますが、緊急度の高い動きは脳を使わなくても動けるようになっています。

- 熱いものを触った時手を引っ込める 【屈曲逃避反射】

- 目の前にボールが飛んできたとき目を閉じる 【瞬目反射】

- 転びそうにうなった時足を自動で踏み出す 【ステッピング反応】

これらは基本無意識で一瞬のうちに行動します。これらが反射です。

体が「危ない!」と思った時に勝手に動くものが反射なんだね!

成長により増減する反射

反射はその月齢により、増えたり減ったりしていくのが正常発達です。

その月齢で必要な反射が出現し、不要な反射は消失していきます。

消えていく反射

反射は生まれた時から存在します。(原始反射という)

しかし、生まれた時に備わっている反射の多くは、成長とともに消えていくものです。

- 手の平に何かが触れると握る反射【手掌把握反射】

- 唇近くに何かが触れるとその方向を向く【口唇反射】

- あおむけの状態で急に落っことされると手を上に伸ばす【モロー反射】

これらは、赤ちゃんが最低限生存するための反射であり、大きくなれば不要になります。

稀に療育に来る子で把握反射が残ってそうな子もいますね。

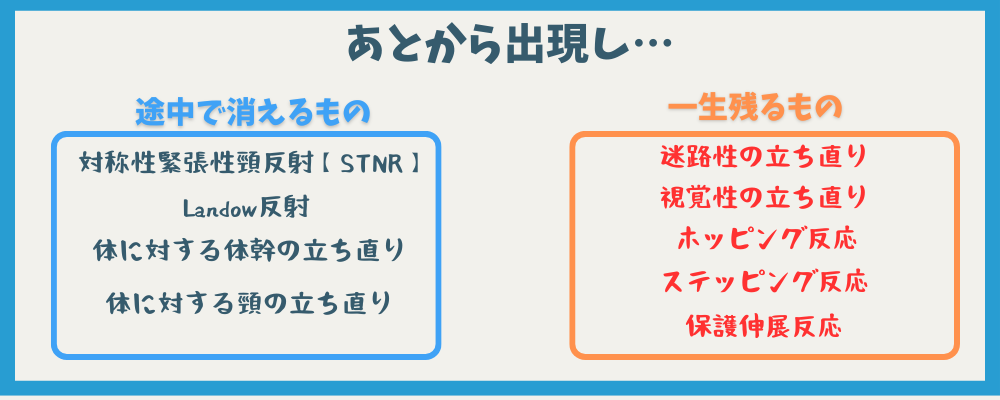

あとから出現する反射

産まれた時には無く、後から出現する反射もあります。

この、あとから出現し、一生残る反射が療育にとっては重要なのです。

一生残る反射は基本的に、転ばないように姿勢を維持するため働く反射です。

これらを「姿勢反射」と呼びます。

療育で必須知識!【姿勢反射】

姿勢反射は主に5つに分けられます。

- 迷路性の立ち直り反応

- 視覚性の立ち直り反応

- ホッピング反応

- ステッピング反応

- 保護伸展反応

これらの反射が、正常に出現しているかどうかを観察することができればお子さんの身体発達度合をチェックできます。

ここからはそれぞれの反射につて解説してきます。

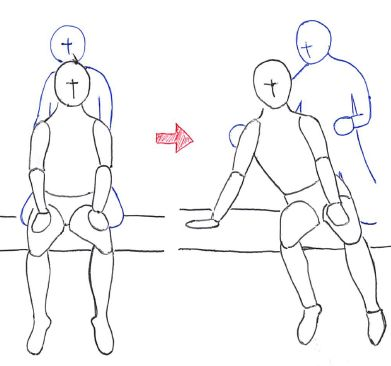

迷路性の立ち直り反応

転ばないよう、重たい頭を倒れる方向と逆に動かす反射です。

目をふさぐ事がポイントで、前庭覚による感覚により姿勢反射が起こるか見ましょう。

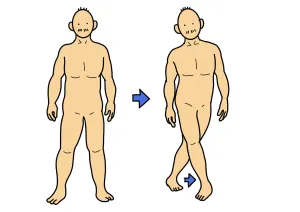

ステッピング反応

転ばないように足を一歩踏み出す反射です。

日常生活でこの反射がでていないことで転ぶお子さんが多い。

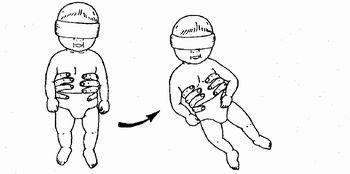

保護伸展反応

転びそうになった時、手でガードする反射です。

この反射が出ずらいことにより、転んで大けがをする子も多い。

なんだかケガが多いなぁと思ったら、姿勢反射が全然出てない!なんてことは療育現場ではあるある。

姿勢反射は遊びで観察

療育現場でのアセスメントは基本的に支援実施中に行われます。

また、保護者の方も「検査」「アセスメント」と聞くと身構えてしまいがちです。

そのため、反射のチェックも遊びのなかで行いましょう。

- バランスボールに座って遊ぶ:立ち直り反応をチェック

- 平均台遊び:立ち直り反応・ステッピング反応をチェック

- 段ボールそり遊び:立ち直り反応・保護伸展反応をチェック

なにげない遊びの中にも姿勢反射をチェックする機会は多くあります。

お子さんの体幹や首、手をよく観察し反射が出ているかチェックしましょう。

まとめ

反射とは、身を守るに必要な体の力です。

とくに、生まれた時には存在せず後から出現し、大人になっても存在する「姿勢反射」のチェックが重要です。

- 迷路性の立ち直り反応

- 視覚性の立ち直り反応

- ホッピング反応

- ステッピング反応

- 保護伸展反応

それぞれの反射がでているか、さまざまな遊びのなかでチェックする目を持っておきましょう。

保護者の方にきちんと説明できれば信頼度もアップ!

いつも頭に入れておく必要はありませんが必要なときに取り出せるよう知識としてしっかり覚えておきましょう。