【超集中】子どもの『覚醒』を療育でコントロールする方法!

覚醒 眠気 落ち着かない 療育

- 子どもがいつも眠そうに療育に来る。

- ぜんぜん集中が持続しない。

- フワフワしてて先生の話が全然入らない。

来所するお子さんの最も基本的な情報として「覚醒状態を知ること」は非常に重要です。

なぜなら、覚醒状態が安定していなければ『勉強・手の練習・言葉の練習』などやりたいことが全く無意味になってしまうからです。

元気かどうかならぱっと見でわかるけど…?

実は子どもの覚醒は、低すぎると高く見えたりと全く逆の表出になる場合があります。

今回はそんな「覚醒」についての知識を深めていきましょう!

この記事は次のような人にオススメ!

- 『覚醒』について全く知らない人。

- その日のテンションに振り回されている人。

- 覚醒のコントロール手段を増やしたい人。

「覚醒」のコントロールは先生が行えるものです。

お子さんの集中状態を引き出せるようしっかり自分の知識としましょう!

地域で子どもの発達を支えてきた作業療法士。

『楽しい』ことが好き。

だから支援でも第一優先は子どもが楽しいと感じること!

覚醒とは

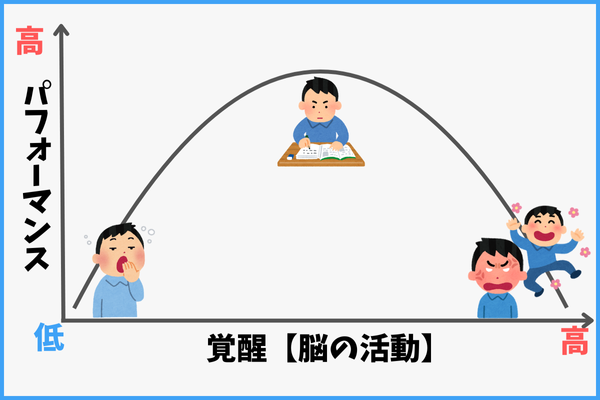

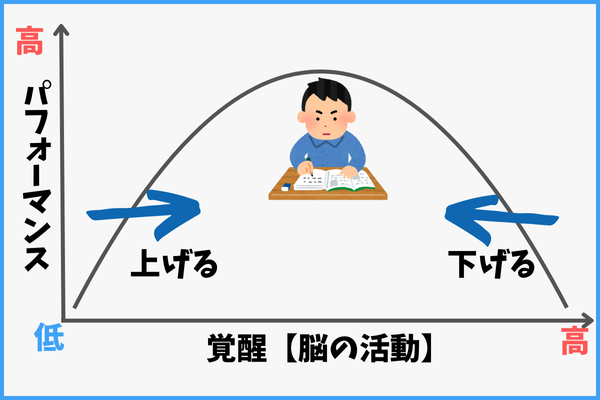

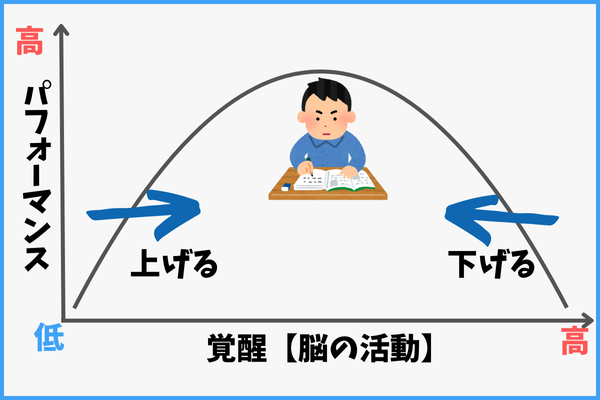

覚醒とは、脳の活動度合を指します。

脳の活動度合が低すぎても、高すぎても人は本来のパフォーマンスを発揮できません。

覚醒状態の安定は、落ち着いて生活を送るうえで最も基本的で重要なことです。

基本的には「生活リズム」や「1日の活動量」により覚醒状態は作られていきます。

一方で療育現場で短期的に安定した覚醒状態を作り出すことも可能です。

せっかくの療育時間を無駄にしないよう、覚醒を安定させよう!

覚醒状態の見かた

お子さんの様子をよく観察し、覚醒状態の安定度合いを最初に確認しましょう!

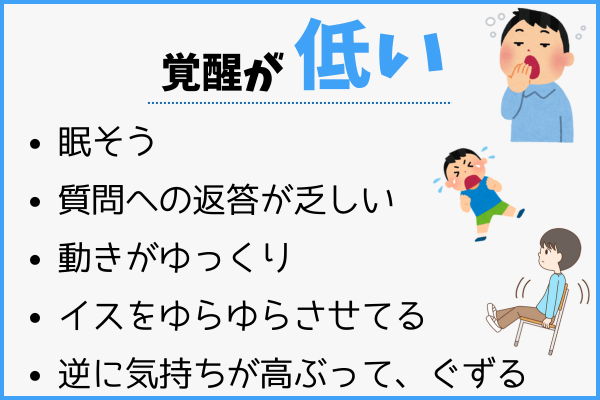

覚醒が低い子の特徴

覚醒が低い状態にある子は、どこか眠そうであったり反応がゆっくりで乏しいです。

自己刺激により覚醒を維持しようとして、椅子をゆらゆら揺らしている子も多くいます。

さらに、覚醒が低いと我慢や抑制をかける機能が低下していますから、我慢が難しかったり、声を荒げて泣くなどの行動も多く見られます。

泣き叫んでいると『覚醒が高いのかな?』 と誤認しがち!

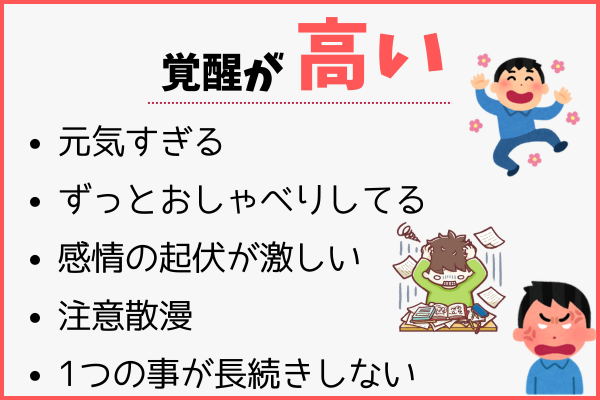

覚醒が高い子の特徴

覚醒状態が高いと、なんだか落ち着きがないように見えます。

なんとなく元気だなーと思う以上に感情や行動にまとまりがなく、「落ち着いて!」となることが多いです。

安定した覚醒状態の作り方

限られた療育時間で安定した覚醒状態を作る方法を解説します。

安定した覚醒状態は、来所したお子さんの状態によりアプローチを決めます。

- 覚醒が低い ▶ 覚醒を上げるアプローチ

- 覚醒が高い ▶ 覚醒を下げるアプローチ

覚醒が低すぎず高すぎない「安定」を目指してアプローチしましょう。

覚醒が低い子へのアプローチ 【覚醒を上げる】

覚醒が低い子へは、体を動かす活動を最初に入れたり、集中が持続するよう定期的に動ける仕組みを作ります。

また、先生の「声のトーン」を明るく、声を大きくはっきりと話すことも有効です。

強めの感覚刺激を意識して、体を動かす活動を行うことで効果がUP!

- 体を動かす活動を最初に行う。

- 座っている時間が長くないよう、動ける仕組みを作る。

- 明るくはっきりとした声を使う。

- 強めの感覚刺激を取り入れる。

覚醒が高い子へのアプローチ 【覚醒を下げる】

覚醒が高い子には、意図的に落ち着けるような活動や関わりを行います。

ゆっくりとした揺れる感覚や、上から下へと背中をなでる感覚などの感覚刺激を上手に取り入れることが重要です。

- 激しい運動は行わない。

- 声のトーンを落としゆっくりと話しかける。

- ゆっくりとした揺れる感覚を取り入れる。

- ふわふわなものや包まれるような触覚の感覚を取り入れる。

赤ちゃんを「あやす」ときのような感覚刺激が落ち着きを作る!

まとめ

お子さんの覚醒状態は、集中や学習などの最も基本的な土台です。

意図的に先生が作ってあげることで療育中のお子さんのパフォーマンスが向上します!

- 覚醒が低い ▶ 覚醒を上げるアプローチ

- 覚醒が高い ▶ 覚醒を下げるアプローチ

覚醒のコントロールするには、感覚刺激を上手に取り入れることが重要です!

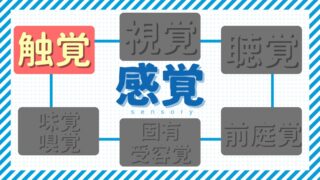

あらためて感覚について学んでみても良いかもしれませんね!

覚醒を上手に維持してより良い療育ライフを!