【手の発達・書字】書字をする手の見るべきポイント

書字 手 不器用 療育

- いつになったら字が書けるようになるの!?

- 手の発達はどう進んでいくのか分からない!

- 書字ができるようになるための療育が思いつかない!

「字を書くこと」「書字」への療育は、現場で多く求められます。

いざ書字へのアプローチを始めようとしても何から手を付けて良いのか分からず、

とりあえずなぞり書きをさせていませんか?

今回は、療育現場で働く作業療法士が「書字」を目標にした時の【手を見るポイント】を教えちゃいます!

この記事はこんな人にオススメ!

- 手や体の発達について知識を深めたい人。

- 書字を目標にしているお子さんを担当している人。

- 書字ができない原因の考察が難しい人。

書字をするうえで必要な手の力をどのくらい獲得できているのか観察するための材料となります。

読み終わる頃にはきっと、今日の支援でお子さんの手の見え方が変わりますよ!

それでは行ってらっしゃい!

事前にやること

お子さんの書字にかんするニーズが保護者のかたから挙がった場合、事前にやるべきことがあります。

それは、具体的な情報収集です。

お子さんの本来の生活の場は学校や家庭ですから、その「いつもの環境下」でどのような様子になっているのか具体的に聴取しておく必要があります。

療育場面では頑張る子も多くおり、指導員の先生が見たことと父・母が普段見ているものにズレがある場合もあります。

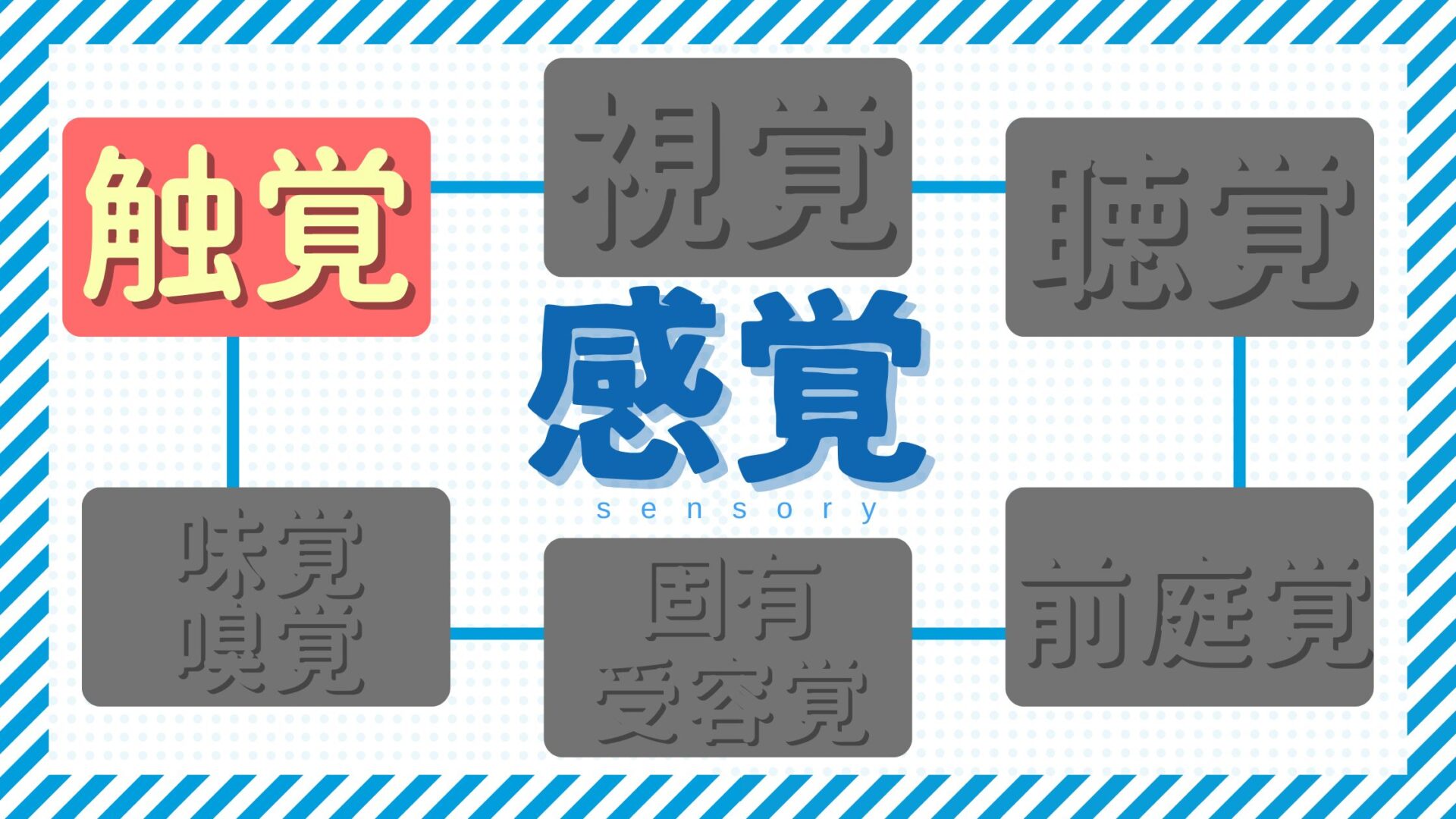

さらに、具体的に情報収集をしている段階でお子さんの書字の苦手さの原因が「手の力」ではないと気付くかもしれません。

母からの情報「字の形の崩れが若干ある。鏡文字が多い。塗り絵好きで上手。」

先生の頭の中『文字をまだ覚えきれてない?見る力も評価したほうがいいかな?』

事前に情報収集しておくことで、必ずしも手の力が原因ではないことがわかる。

ある程度お子さんの苦手さの原因にあたりを付けておくことで、観察時、見るべきポイントを絞ることができます。

書字する手の見るべきポイント

情報収集をした結果、やはり手の力の未発達さが原因かもしれないという場合は、手についての観察に集中しましょう。

書字をしているお子さんの手について、見るべきポイントは以下の通りです。

- 握り方

- 動いている部位

- 力の入れ具合

それぞれについて具体的に解説していきます。

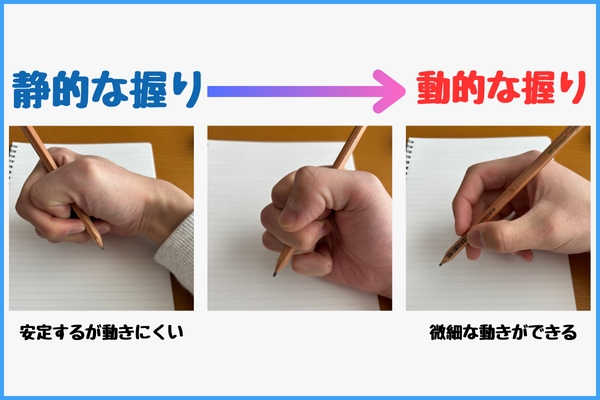

握り方

まず、鉛筆を自由に持ってもらいましょう。

お子さんが何も考えずに持った握り方が、今のお子さんの手の力をあらわしています。

握り方についても発達の順序が存在しますが、すべて覚えろ!とはいいません。

もちろん覚えられる方は覚えておいた方がいいですよ!

握り方の重要なポイントは、『動かせる握り方』【動的】かどうかです。

動かすよりも安定が優先された持ち方を【静的】、

動かしやすさが優先された持ち方を【動的】と言います。

書字をするお子さんの鉛筆の握りが【動的】な握りになっているかを観察しましょう。

鉛筆を握り込んで安定を求めている場合、これから説明する「動いている部位」が手指ではないはずです。

合わせて観察しておきましょう。

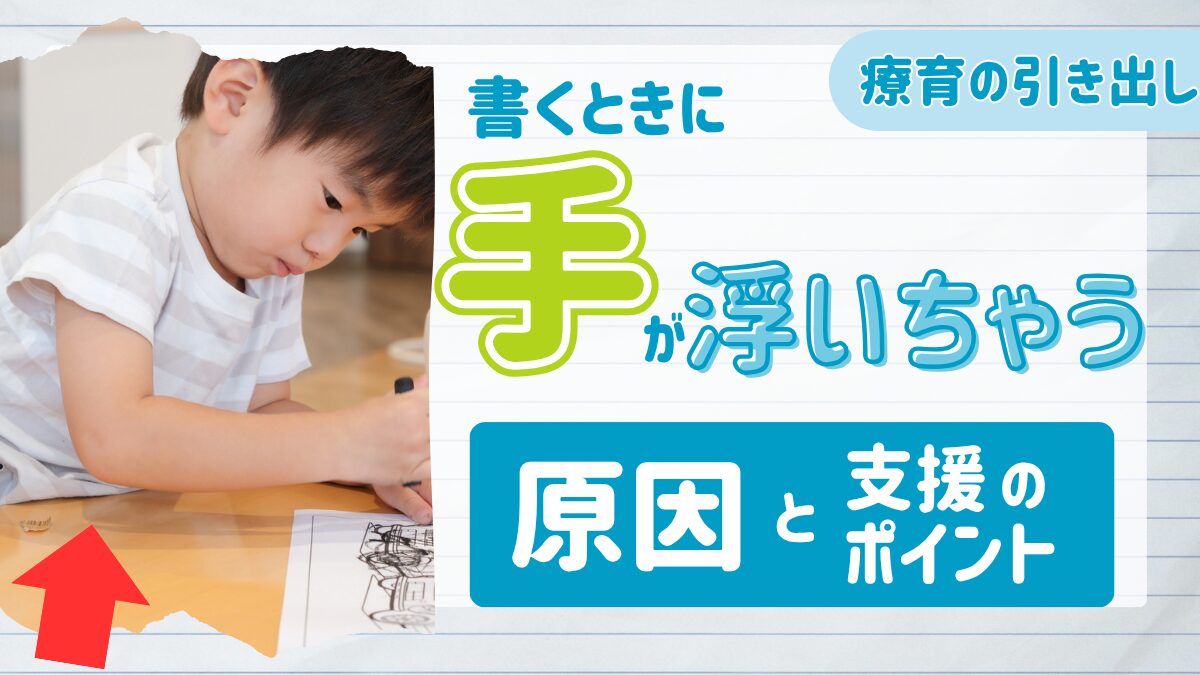

動いている部位

人の体は、中心から外側へと発達していきます。

書字をするお子さんの体全体を広く見て、動いている部分をよく観察しましょう。

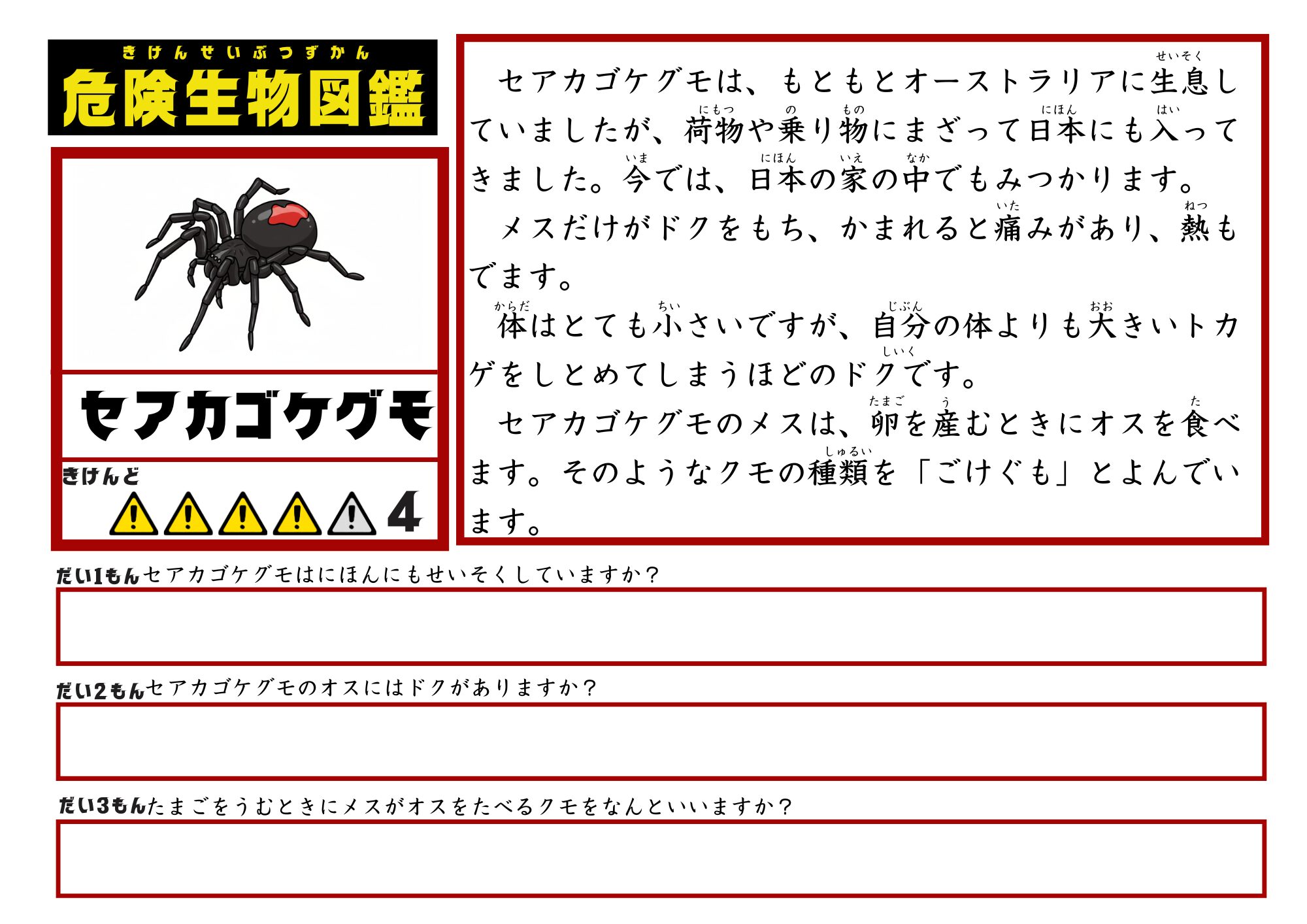

【本来の書字動作】

手首と小指をつく

親指・人差し指・中指を動かす

腕全体は楽に力が抜けている

ひじの動きや手首、腕全体で書いているお子さんも多いはずです。

手指の動きで書字が難しいお子さんには、指だけを動かして遊ぶような活動を取り入れましょう!

力の入れ具合

「字が濃すぎる」または「字が薄すぎる」様子はありませんか?

鉛筆を持ち始めた最初期は力がうまく鉛筆に伝わらず「薄すぎる」状態になります。

徐々に慣れてくると今度は力みすぎて「濃すぎて乱雑」な状態へと変化します。

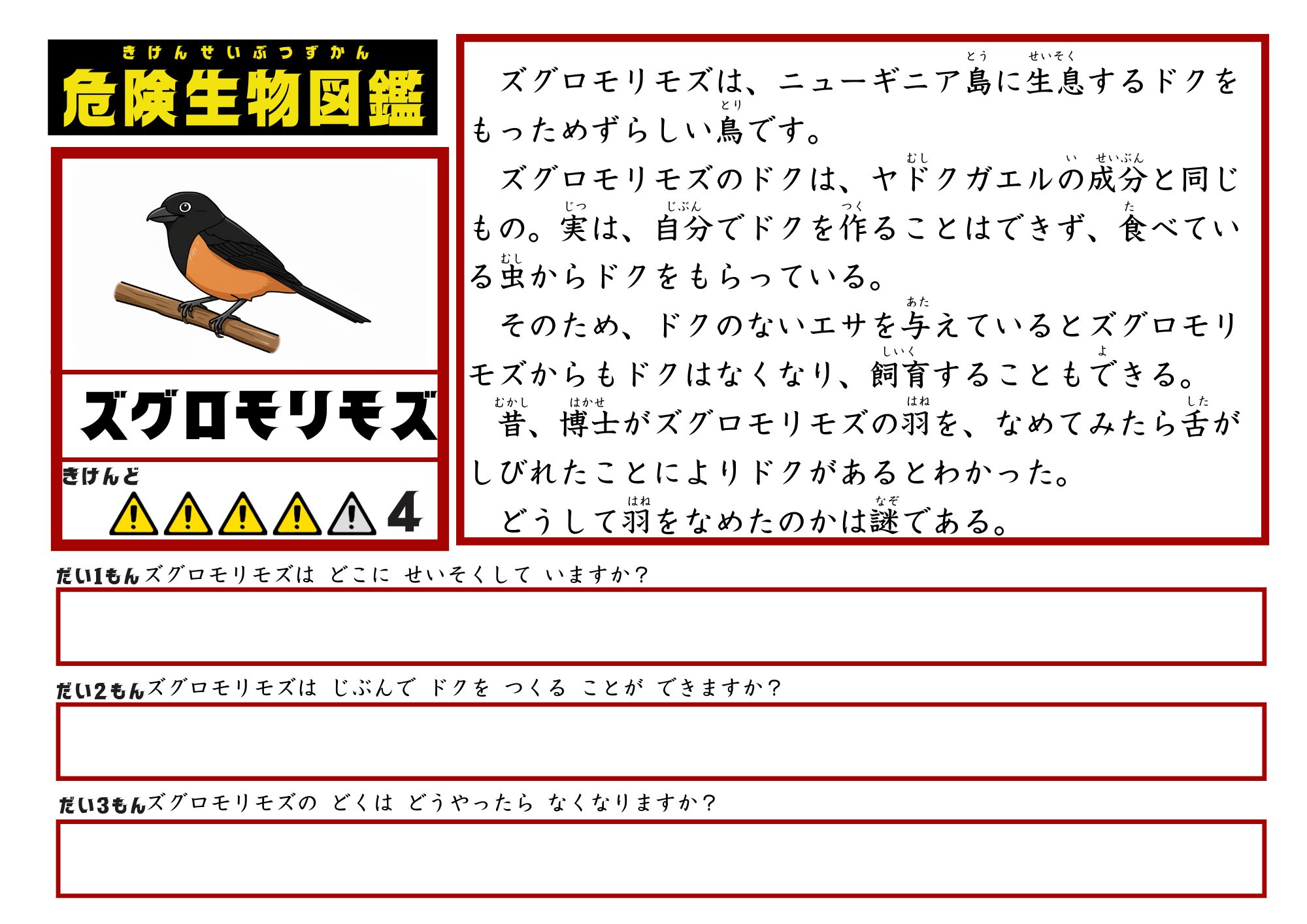

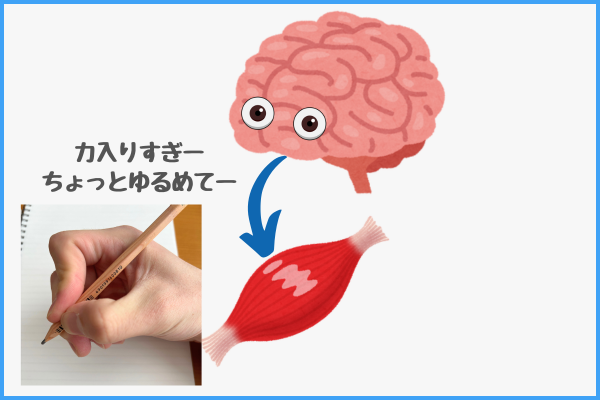

人の脳は、無か全力(0か100)の動きから

だんだんと抑制をかけることで、

効率的でちょうどいい滑らかな動きを

獲得していきます。

滑らかさに欠ける動きをしている場合には、この抑制をかけていく力がまだまだ未発達な状態と言えるでしょう。

さらに、力が入りすぎている状態で書字をしていると疲労しやすくなります。

漢字練習をしていて1行書くごとに手を痛そうに振っているお子さんはよく見るね。

力の入れ具合を調整するのが苦手なお子さんには、慎重にゆっくりと動くような手の遊びを取り入れてみましょう。

全力でしかできない手に抑制を効かせる力を身に着けます。

観察後にやるべきこと

原因が手の力にあるとわかった場合、手の力を高めるような療育支援を行います。

しかし!ここで、「正しい持ち方・書き方」を強制することはやめましょう。

お子さんの手の未発達さは本人の努力でどうにかできるものではありません。

毎回毎回正しさを強制させられるとお子さんも書字への抵抗感がどんどん高まってしまうのは経験ある先生もいらっしゃるのではないでしょうか。

あくまで、療育支援は「楽しく」をベースに、お子さんが手を動かす経験を積ませてあげましょう。

また、療育の先生自身が「普通・正しさ」にとらわれないよう気を付けましょう。

字は「読めて・楽に・早く」書けることが理想です。

多少持ち方や書き方が変であっても生活に困り感がないのであれば、

そこにしつこくアプローチする必要はないはずです。

もちろんTPOは大事!

テストやお手紙など、丁寧に書く場面や意味を教えてあげよう!

まとめ

書字をする手の見るべきポイントは以下の通りです。

- 握り方

- 動いている部位

- 力の入れ具合

子どもの「手」に課題があった場合、正しさを強制してはいけません。

楽しくお子さん自身が手を動かす経験を積み、発達を促しましょう!

今回学んだ事を頭に入れて書字動作を見るだけで、全く違う世界に見えるはず!

漠然と見るだけはこれで卒業!

これから書字する手を「観察」できるようになりましたね!

最後までお読みいただきありがとうございました!

それでは今日も楽しい療育ライフを!