【感覚統合療法の基礎】 『触覚』って何?ずばり触られた感じ!触覚の役割を解説

触覚 感覚 感覚統合 不安

- 感覚統合って何?

- 感覚過敏や鈍麻でどんなことが不便?

- とにかく感覚について学びたい!

療育を行う上で必ず聞く「感覚」!

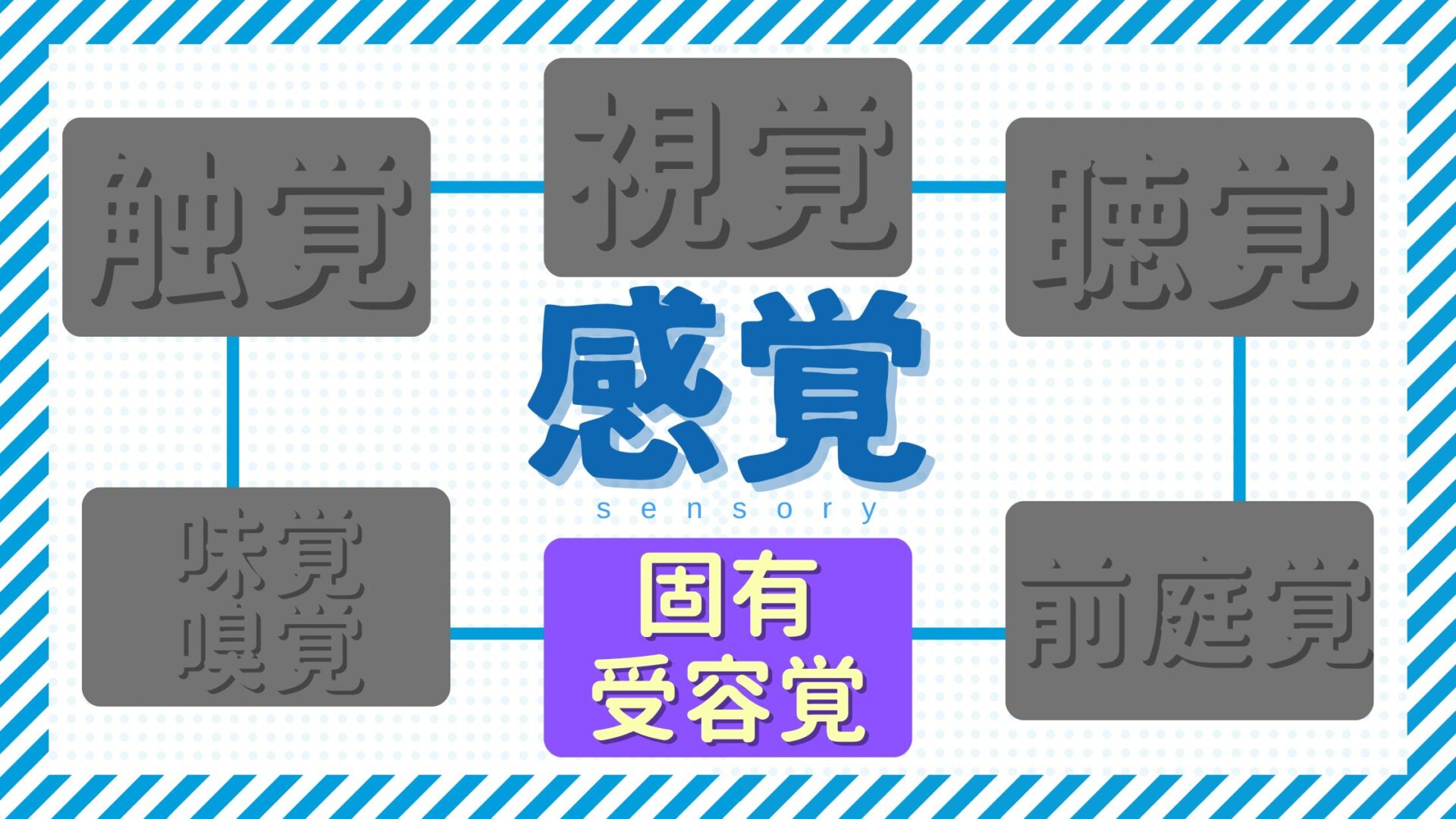

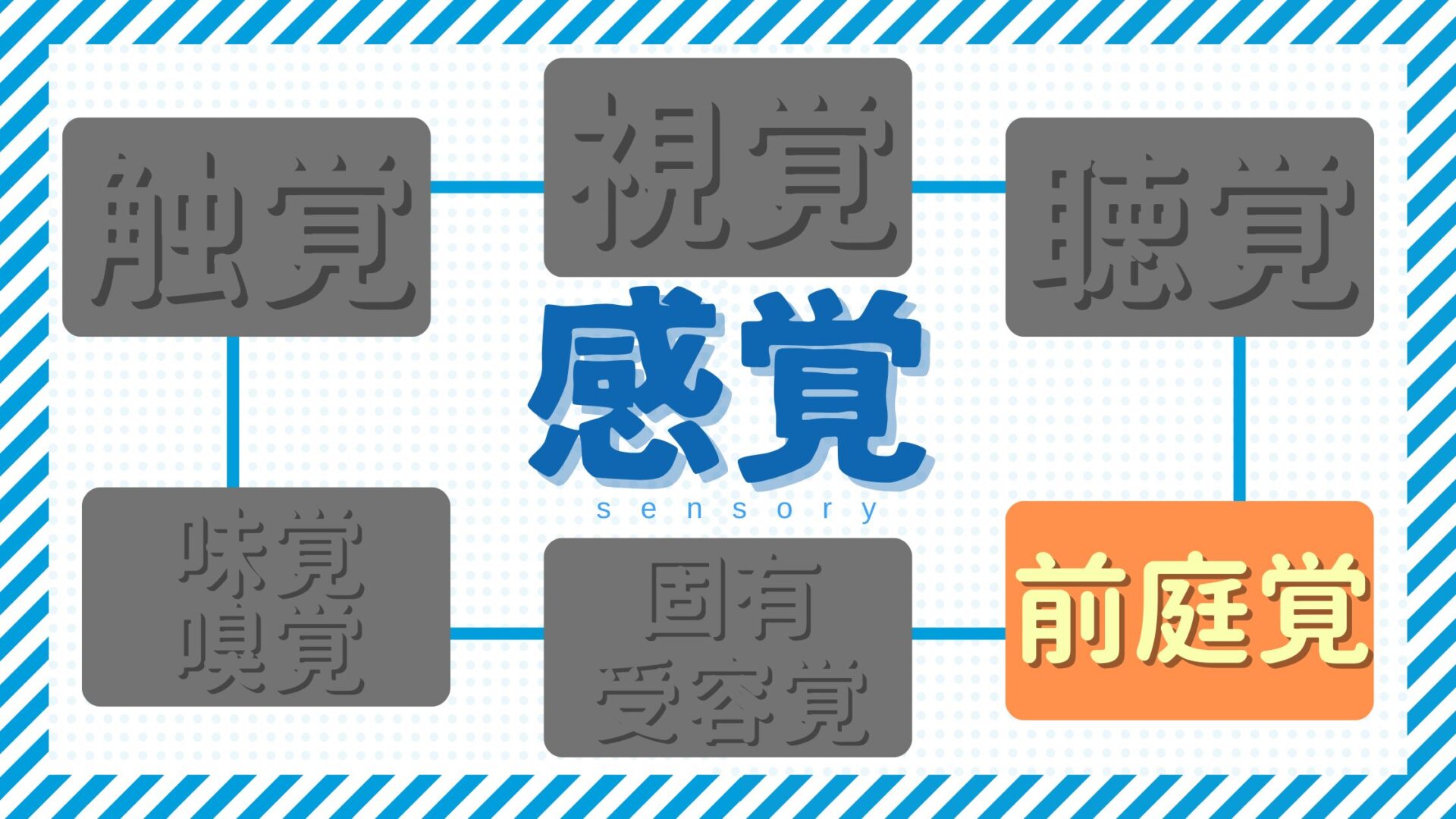

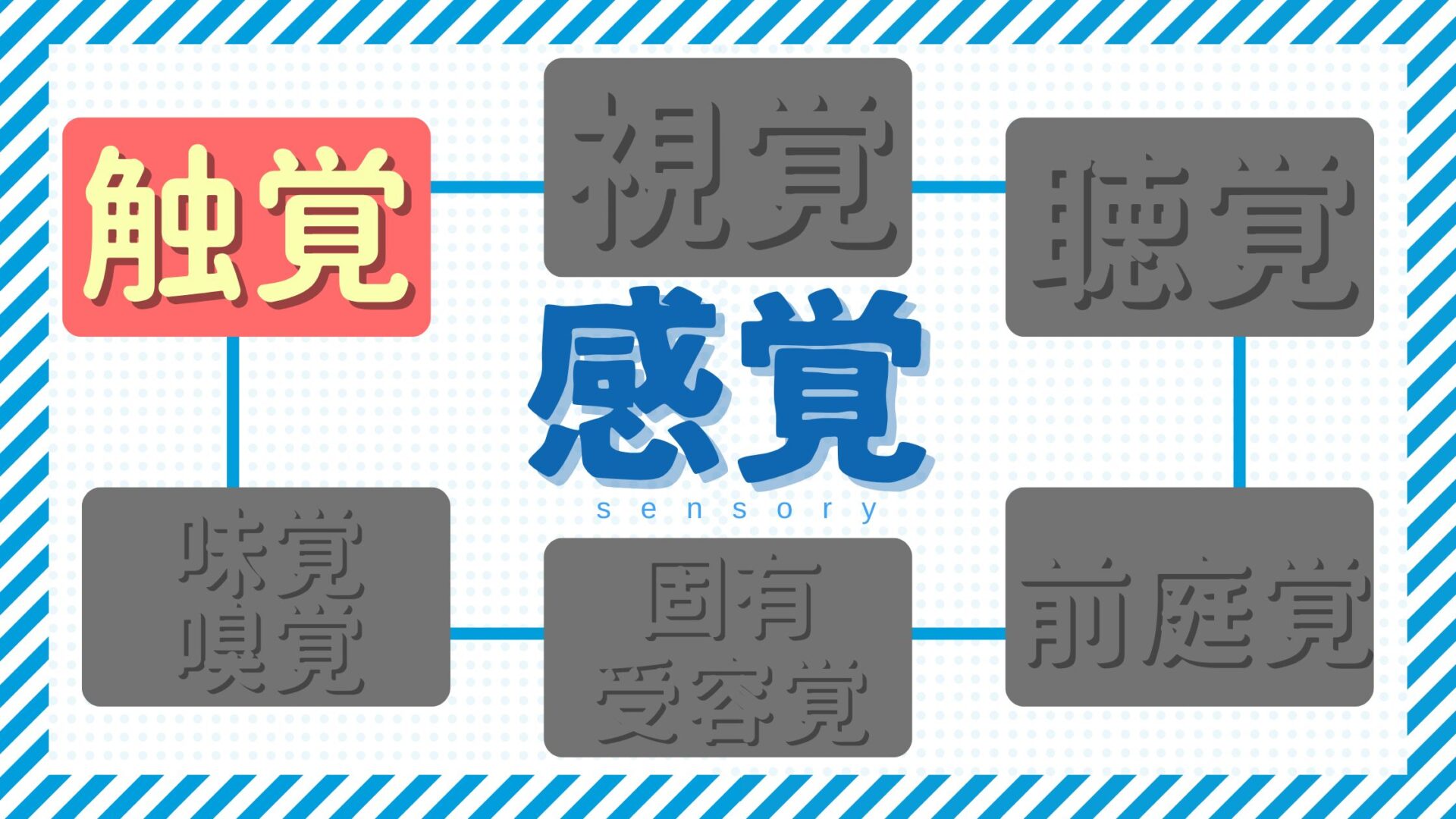

感覚は主に「五感」と呼ばれる【触覚・視覚・嗅覚・聴覚・味覚】がありますが、療育で重要となってくるのは【触覚・前庭覚・固有受容覚】と言われています。

その中でも今回は感覚の代表格「触覚」について学びましょう!

触覚の役割を知ってお子さんの支援や関わりに上手に使ってみましょう。

地域で子どもの発達を支えてきた作業療法士。

『楽しい』ことが好き。

だから支援でも第一優先は子どもが楽しいと感じること!

触覚とは

触覚と聞いてどんなことが思い浮かびますか?

んー触った感じのことだよね。フワフワとかスベスベとか…。

大体皆さんが想像したもので間違いはないと思います。

「触覚」とは、触った感じ。それに加え「触られた感じ」も含まれます。

この自分で触ること、だれかに触られることどちらも発達には重要な役割があります。

ここからは「触覚の役割」について詳しく解説していきます。

触覚の役割

触覚には3つの役割があります。

- 触ったものがわかる

- 身を守る

- 心を安定させる

触覚の役割:触ったものがわかる

一番想像がつきやすい役割ですよね。

触った感じでそれがどんな物なのか判断できます。目を閉じて周りの物に触っただけで大体何を触ってるのかわかりますよね。

子どもは、触ることも情報収集として大事にしています。

赤ちゃんがなんでも口に入れてしまうのは、口の触覚が一番最初に発達することが影響しています。

担当のお子さんがなんでも口に入れる様子がある場合は、まだその子が口周りから情報を得ている段階なのかもしれませんね。

触覚の役割:身を守る

私たちは常に危険なものと隣り合わせで生きています。自分の体にとって危険なものを判断して守るのも触覚の役割です。

子どものうちはどんな物が危険なのか知りませんから、大人からすると危なっかしく見えます。

本能的に危険だと判断できることもありますが、ほとんどは怪我をしたり、痛い思いをしたりすることで学んでいきます。

自分で経験をしなくても、痛がっている人を見れば経験になります。

しかし、発達に困難さがあるお子さんだと経験しない限りは危険だと思えない事もあります。

触覚の役割:心を安定させる

意外かもしれませんが、触覚は心の安定と大きくかかわりがあります。

赤ちゃんの時にお母さんにたくさん触られることで安心してそこに存在できるのです。

この時に作られた安心感は今後生きていくうえで非常に重要な心の支えとなります。

そのまま成長することで周囲の人から気を引こうとする行動が多くみられる。ということにつながるケースもあります。

お子さんを落ち着かせるために背中をなでたりするよね!

さらに、感覚を感じにくい「感覚鈍麻」と言われる傾向のお子さんは、いくらお母さんが愛情深く触っていたとしてもそれを感じ取りにくい場合があります。

逆もまたしかりで、感覚を感じ取りすぎる傾向(感覚過敏)の子は優しく触っても痛いほど感じてしまい、接触が不快なものとして感じてしまうこともあります。

まとめ

「触覚」は周りの環境を知ったり、身を守るために大切なもの!

さらに、心の安定にも働き、安心した気持ちで生きていくために重要な働きを担っています。

感覚に対し上手にアプローチすることで、子どもの気持ちのコントロールをちょうど良く保つこともできますよ!