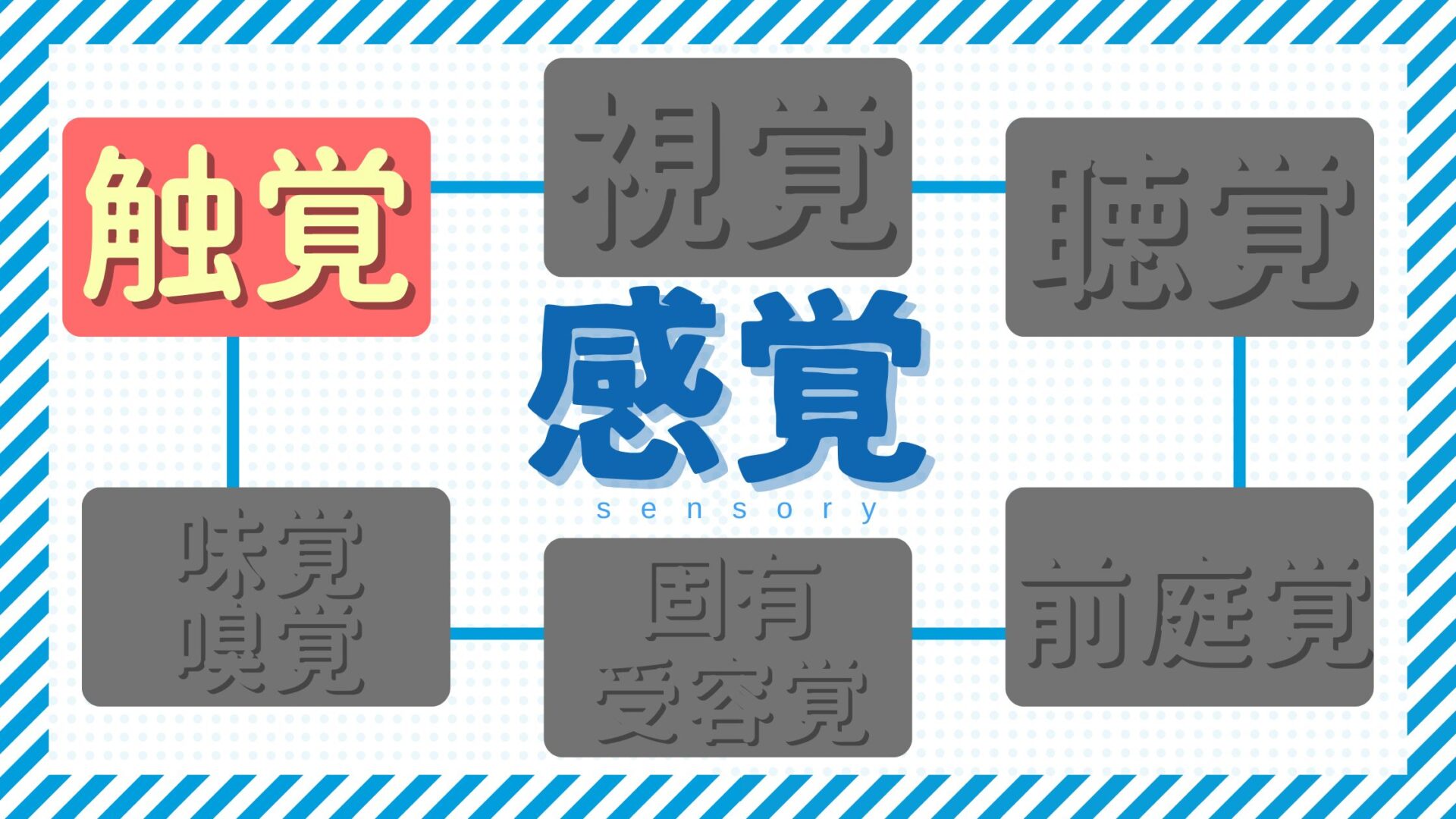

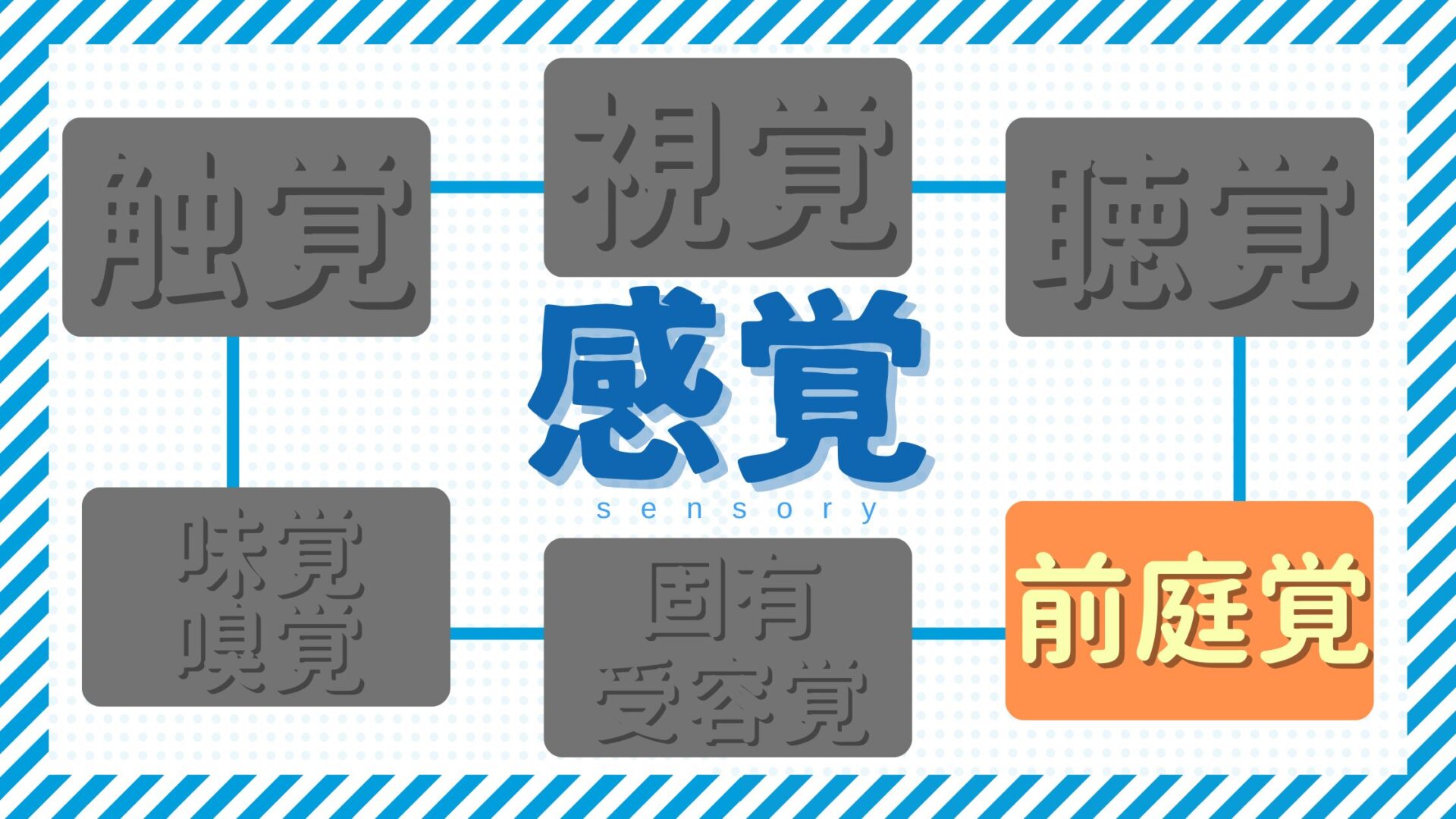

【感覚統合療法の基礎】 『前庭覚』って何?前庭覚の役割を解説

感覚統合 前庭覚 体の揺れ

- 前庭覚って何?

- 感覚について勉強したい!

- 子供がいつも回ってる理由は何?

Q.遊園地に行ったとき、あなたはどんな乗り物に乗りますか?

絶叫系にたくさん乗りたい人は、この「前庭覚」への刺激が大好きな人!

この記事では療育でよく聞く「前庭覚」についての解説と、その役割について具体的に説明していきます。

あまり聞き馴染みのない言葉ですが、療育支援では重要な役割を持っています。

体を動かしながら読んでみてくださいね

地域で子どもの発達を支えてきた作業療法士。

『楽しい』ことが好き。

だから支援でも第一優先は子どもが楽しいと感じること!

前庭覚とは?

前庭覚?なにそれ…。全然イメージできないんだけど…。

学校でもあんま習ってないし…。

という方は多いと思います。実際私も療育1年目はそうでした…。

「前庭覚」とはいわゆる平衡感覚のことです。

この平衡感覚やバランス感覚とも言い換えられる「頭の揺れ」を感じ取ることを前庭覚と呼びます。

前庭覚の役割

前庭覚の役割は主に以下の3つです。

- 揺れを感じて姿勢をたもつ

- 目の動きの補助

- ちょうどいいテンションにする

それぞれについて詳しく説明していきます。

揺れを感じて姿勢を保つ

前庭覚の一番メインの役割です。

体の傾き(正確には頭の傾き)を感じ取り、体に姿勢を起こすように働きかけます。

目を閉じて誰かに軽く押されても転ぶことはありませんよね。

映画とかで目を覆われていても自分の位置が正確にわかっているすごい人は、前庭覚から得ている感覚情報を上手に活用しているんだね

姿勢がいつも傾いていたり、歩いていてよく転ぶ子は前庭覚への刺激が入りにくいかもしれません。

また、私たちはただ座ったり立ったりしているだけも微妙に揺れています。それを無意識で調整できるのも前庭覚のおかげです。

目の動きの補助

目の動きは細かな筋肉がちょうどよく連携しあうことで成り立っています。

その補助をしているのが前庭覚なのです。

「眼球運動」と言ったりもしますが、就学時この目の動きで苦労するお子さんがいます。

私が担当してきたお子さんの中に、文章を読むのが苦手なお子さんがいました。お子さんと勉強する際、前庭覚を感じるような運動を取り入れてからスタートしていました。

運動を取り入れた直後は、文章の読み間違いや読んでる場所を見失う。といったことが起こりにくくなり、本人もスムーズに読めたと喜んでいましたよ!

眼球運動は勉強以外の場面でも、交通安全など身を守る機能としても重要な役割を持っています。

お子さんの今後の安全のためにもぜひ感覚が鈍麻傾向のお子さんは眼球運動の機能も十分か気にしてあげましょう。

ちょうどいいテンションにする

適度な揺れは心を落ち着かせ、激しい揺れは心を高ぶらせます。

例えば、赤ちゃんをあやすときには、抱っこして揺らしますし、遊園地の早い乗り物に乗るとテンションが爆上がりしますよね。

このように揺れを感じることはテンションを上下させます。

お子さんとの活動ではこの「揺れ」の要素をうまく使いましょう。

お子さんが集中できるようなテンションを維持したり、苦手な活動を楽しく行えるようになるはずです。

適度な揺れ刺激を飽きやすい学習などの活動に取り入れることで集中が持続しやすいですよ!

まとめ

前庭覚は、頭の角度の変化や揺れを感じとることです。

- 揺れを感じて姿勢をたもつ

- 目の動きの補助

- ちょうどいいテンションにする

先生がそれらをうまく利用できると、お子さんの最大限の力を引き出せます。

イメージが難しい感覚ですが、しっかりと理解を深め、上手に支援に取りれましょう。