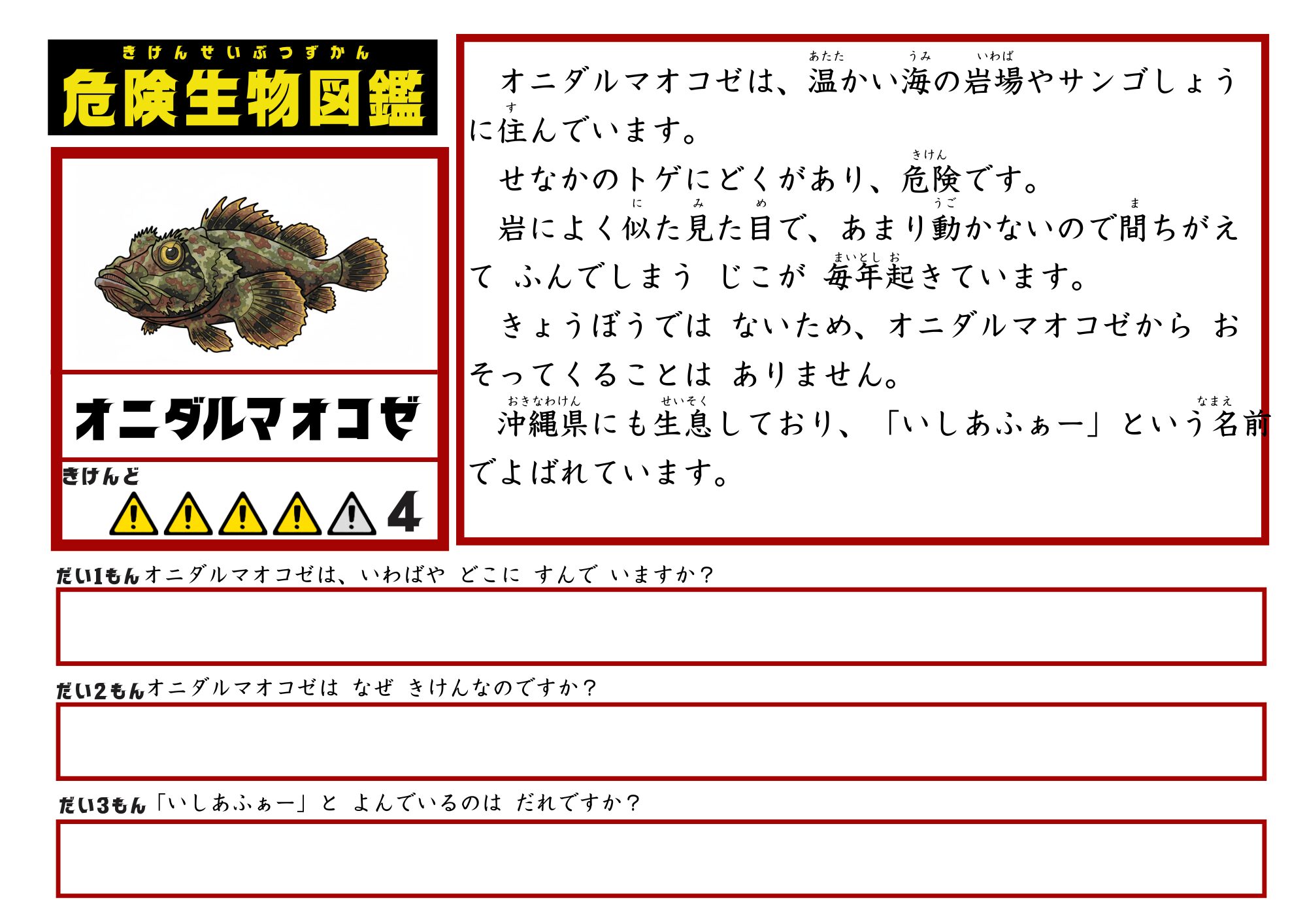

【療育×心理学】 心の防衛機制2 『保証・逆転・転換・抑圧』 解説と療育支援のポイント

心の防衛機制 不適応行動 心理

- おふざけの行動が減らない!

- なんでもすぐに諦めてしまう…。

- あんなに怒ったのにどうして覚えてないの?

心理学はお子さんの行動の理由を考える上で重要な知識のひとつです。

心理学に触れることにより、お子さんの行動の理由や、お子さんの内に秘めた本当の気持ちを探ることができます。

今回は、心理学の中でも療育現場で使える「心の防衛機制」について触れていきます!

この記事がオススメな人!

- 不適応行動が多いお子さんを担当している人。

- 心理学の知識に触れてみたい人。

- お子さんの行動の理由を探る手段を増やしたい人。

今回はパート2として「保証・逆転・転換・抑圧」について解説します。

例示も多く取り入れていきますので今担当しているお子さんの様子と照らし合わせて読んでみてください!

地域で子どもの発達を支えてきた作業療法士。

『楽しい』ことが好き。

だから支援でも第一優先は子どもが楽しいと感じること!

心の防衛機制とは

心の防衛機制とは、

その子にとって「とても嫌なこと」や「強いストレス」から身を守るために、

自動で働く機能の事です。

心の防衛機制は無意識で行われるものであり、繰り返されることで、

不適応な行動が習慣化してしまうこともあります。

療育に通うお子さんは、

周囲の子に比べ「できない」と自覚する場面が多く、

劣等感を強く抱いている子が多くいます。

劣等感や恐怖心などの負の感情を和らげるために「心の防衛機制」が繰り返されることにより、おふざけなどの不適応行動が増え、さらに怒られるという負のループに陥ってしまうのです。

心の防衛機制 Part2

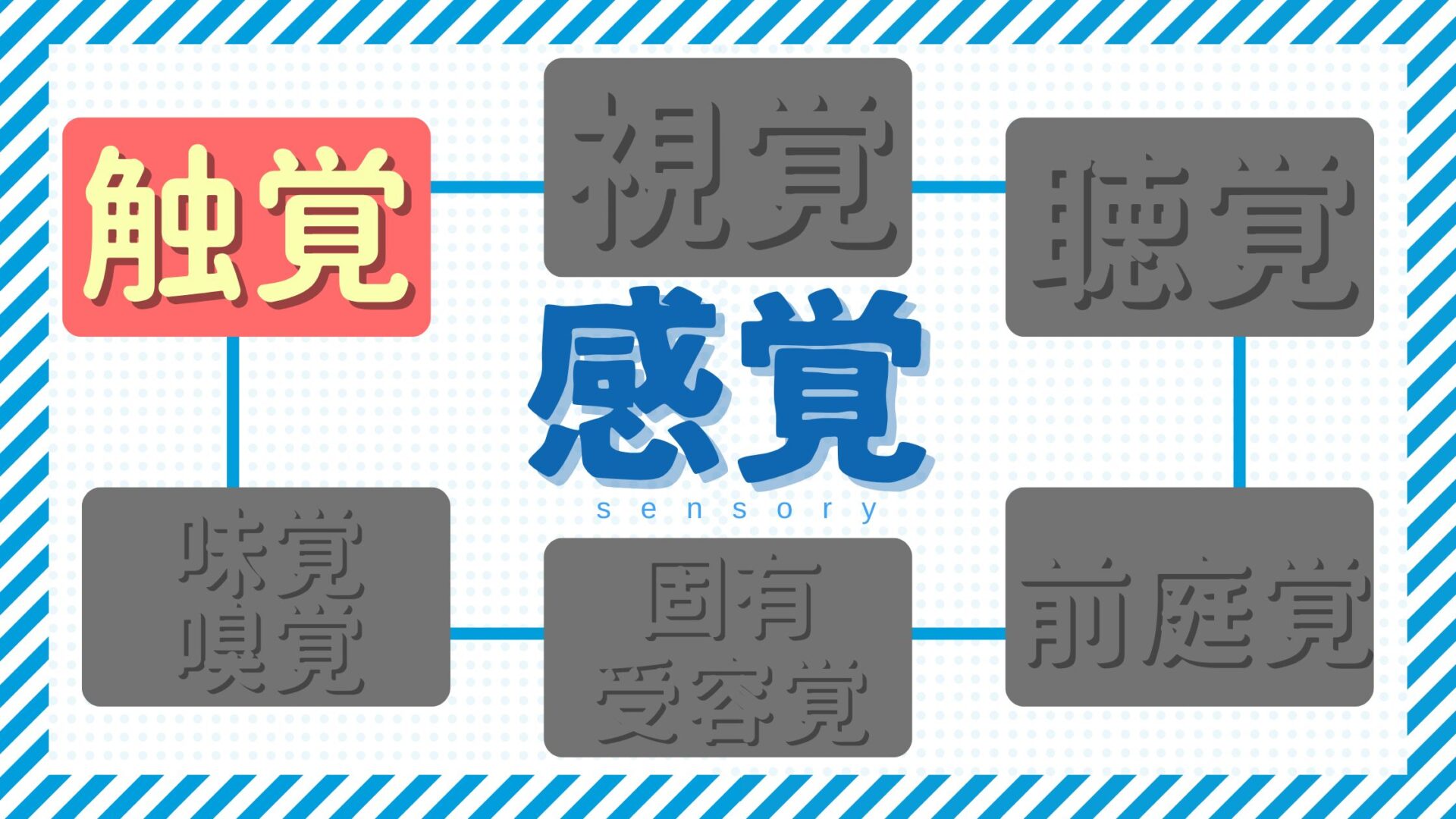

心の防衛機制はいくつかの種類に分けられます。

今回はPart2として4つの防衛規制を紹介します!

- 保証(別のことで補う)

- 逆転(気持ちと逆の行動をする)

- 転換(身体症状として表れる)

- 抑圧(記憶から消す)

いずれも療育施設に通うお子さんに多く見られる心の防衛機制です。

それぞれについて具体的な例を交えてみていきましょう!

保証

できないことを全く別のできることで補う。

他のことで他者に認められようとする。

- 勉強が苦手な子が、得意なゲームにのめり込み不登校になる。

- 運動が苦手な子が、勉強で結果を出そうと必死になる。

- 絵が苦手な子が「お手伝い」など人の役に立つことに執着する。

逆転

本当の気持ちとは、

全く逆の気持ちになること。

- 本当はお母さんに甘えたいのに、「ママなんか嫌い」と言ってしまう。

- 怖いのに「こんなの全然こわくない!」と強がる。

- 勉強が苦手なのに、「100万点取れるから!」と見栄を張る。

転換

精神的なストレスが、

身体症状として表出されること。

- 学校に行こうとするとお腹が痛くなる。

- 苦手な課題の時間になると「手が痛い」「頭が重い」と訴える。

- 急に足に力が入らなくなり歩けなくなる。

抑圧

嫌なことや怖いことを、

無意識のうちに心の奥に押し込める反応。

- 嫌な出来事を「覚えていない」と言う。

- 失敗したことを話題に出すと、急に黙ってしまう。

- 感情表現が乏しくなる。

まとめ

今回は心の防衛規制Part2として「保証・逆転・転換・抑圧」について解説しました。

心の防衛規制は時に「不適応行動」と言われることもあります。

ちょと面倒だな、なんでこんなことするんだろうと感じたときには、

本人の本当の気持ちを探ってみましょう。

治療的な関わりを持とうとする必要はありません。

地域の療育施設としての役割を確認し、継続した支援ができるといいですね!