【療育の先生向け】 SSTって何?-子どもの生涯を左右する支援-

SST 生活訓練 療育

- SSTってよく聞くけど何をすればいい?

- 自分でSSTを考えられない!

- SSTのネタ切れで困っている。

放課後等デイサービスや児童発達支援などの現場では、

「SST(ソーシャルスキルトレーニング)」という言葉をよく耳にします。

しかし、現場経験の浅い先生や他職種から来られた方にとって、具体的にどのように支援に活かすのかイメージがつかないことも多いかもしれません。

この記事がオススメな人!

- 初めて療育のお仕事をする人。

- SSTのポイントを知りたい人。

- 自分のSSTを見直したい人。

今回は、SSTとは何か、現場でどのように活用できるかを具体例を交えながら解説します。

地域で子どもの発達を支えてきた作業療法士。

『楽しい』ことが好き。

だから支援でも第一優先は子どもが楽しいと感じること!

SSTとは?

SSTは「ソーシャルスキルトレーニング(Social Skills Training)」の略で、直訳すると「社会的スキルの訓練」です。

簡単に言えば、子どもたちが社会で自立して生活できるよう、知識や行動を練習する支援手法です。

国語や算数の学習とは違い、SSTで扱うのは「社会で必要なスキル」なのです。

- 他者との適切な距離感の取り方

- 公共交通機関や集団生活でのマナー

- 詐欺やトラブルに巻き込まれないための危険回避

多くの大人は、これらを経験の中で自然に身につけています。

しかし、発達障害や言葉にされない意図をくみ取るのが苦手な子どもたちは、経験だけでは身につきにくい場合があります。

SSTは、失敗やトラブルのリスクを最小限に抑えつつ、社会的スキルを練習する場として現場で活用されます。

SSTは3タイプ

SSTのテーマは幅広く、無意識に行っている社会的スキルを可視化して学習することが基本です。

現場では、以下の3つのタイプに分類してSSTを実施することが多いです。

- 自己理解を深めるSST

- 特定場面での行動を学ぶSST

- その子の生活に基づく問題解決をするSST

それぞれについて具体例やポイントを交えて解説していきます。

自己理解を深めるSST

自分はどんな人なのかを客観的・主観的な両側面から洞察していくSSTです。

SSTのスタートはここから行っていくと良いでしょう。

- 自分の好き・嫌い、得意・苦手を整理する

- 自分の考え方の特徴や行動パターンを理解する

- 夢や目標を明確にする

年齢や性別など客観的事実は本人もよく理解していることが多いですが、曖昧さや流動性の高い主観的なこと(好き嫌いや将来の夢など)はなかなか自力では考えつかないことが多いです。

まぁ私たち大人もいきなり「長所・短所は?」と聞かれてもパッとは出てきませんよね。

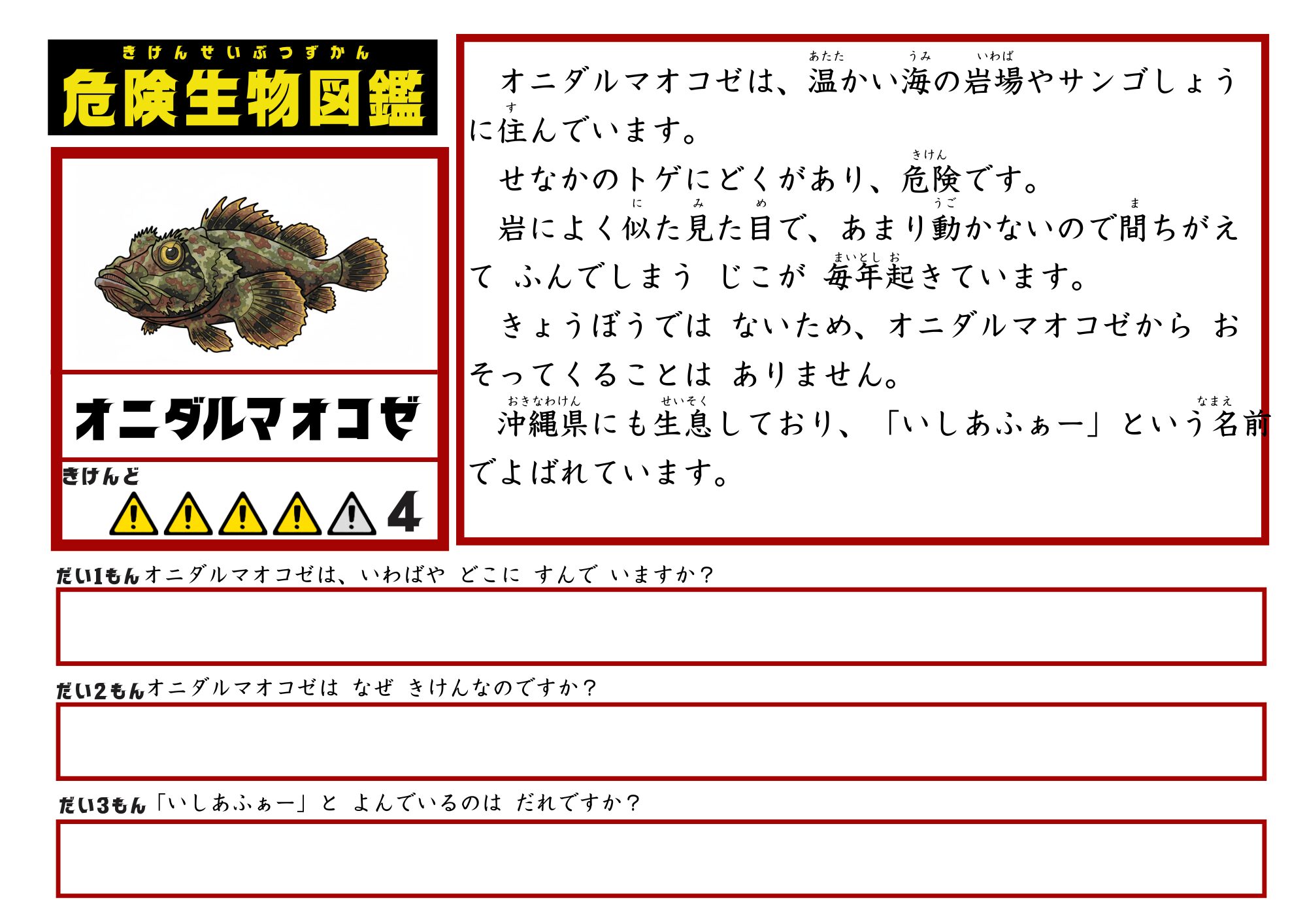

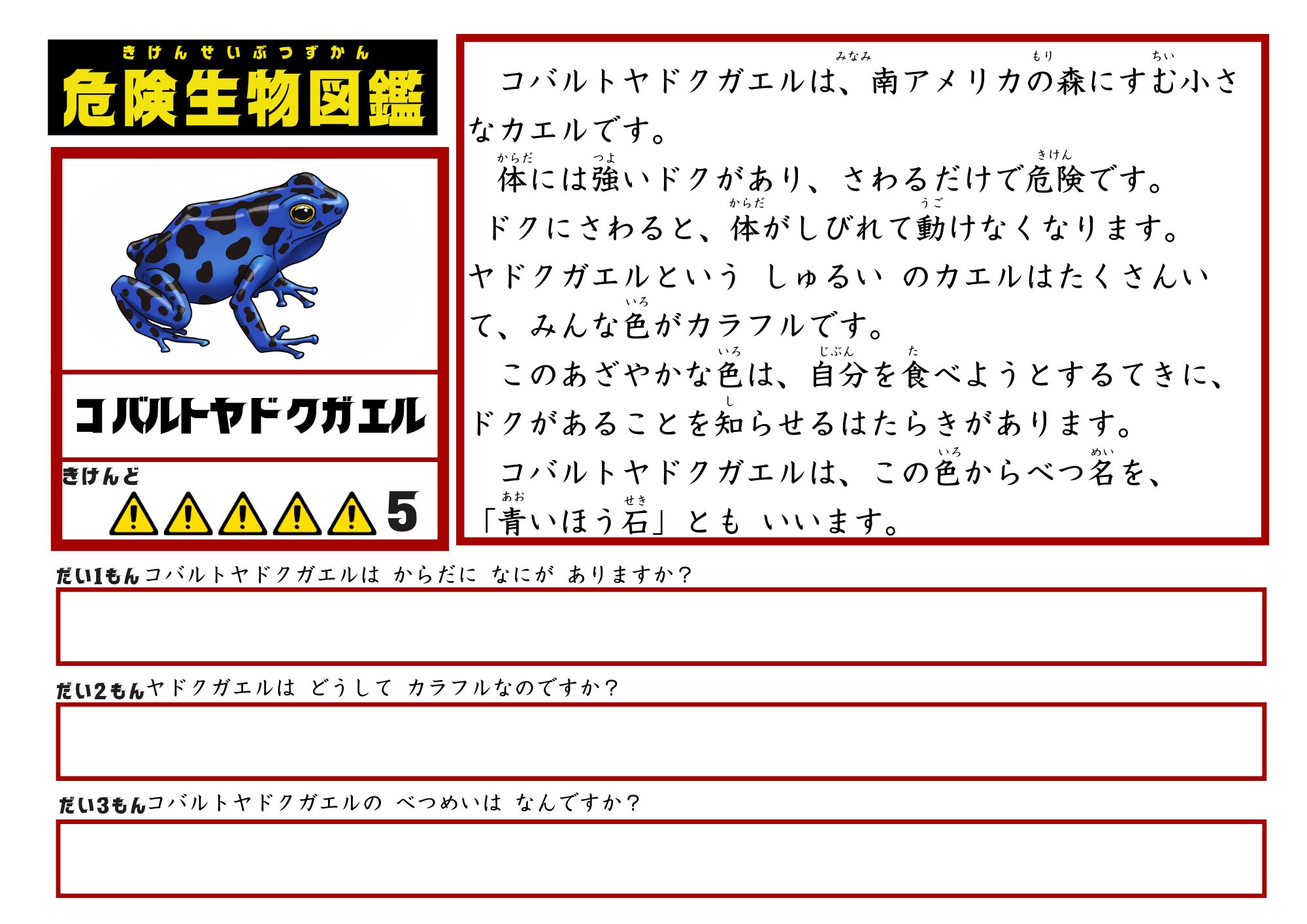

特定場面での行動を学ぶSST

療育場面で「SST」というとこのカテゴリを指すことが多いです。

特定の場面における適切な行動をとにかく勉強して実践していくSSTです。

- 朝の挨拶、集団行動、交通マナーなど場面ごとの行動

- 「ふつうはこうする」といったルールやマナーを練習

- 詐欺などの危険から身を守るための知識を学ぶ

書籍やSSTの教材はこの「場面に応じた対応を学ぶ」ことだけに特化した物が多いです。

というか、市販品は場面SSTしかなくて逆に困る…。

もっと他のバリエーションを出してくれー

その子の生活に基づく問題解決をするSST

SSTの本来の形です。

誰か他者と実生活での悩みや困りごと、自分でチャレンジしたいことを共有します。

そして一緒に解決方法を考え、実生活で活かしていく。

それが本来SSTと呼ばれてきた物でした。

- 学校で友人にどう自分から声をかけるかを考える。

- 気持ちが昂ったときに自分なりに落ち着く方法を考える。

- 自信がなくて恐怖心が強い状態から脱却する方法を考える。

生活に根ざしたSSTは時間も労力もかかりますが、最も効果が高く、子どもや周囲に影響力の大きい支援です。

一番難しいけど、やりがいがあって楽しいSSTです。

まとめ

SSTとは、社会的スキルを安全に学ぶためのトレーニング手法で、療育現場では欠かせない支援のひとつです。

- 支援者が意図的に場面を設定して練習することで、子どもは経験値を積まずにスキルを習得できます。

- 個別の特性や生活場面に応じてSSTを柔軟に組み合わせることが重要です。

- 自己理解・特定場面・生活課題の3つのタイプを意識して支援すると、より実践的で効果的なSSTになります。

現場でのSSTを通じて、子どもたちが安心して自分らしく社会で生活できる力を育てることが、支援者としての大きな役割です。