【注意散漫?】最高の集中を作る 4つの『注意機能』

注意散漫 集中 4つの注意機能

- 全然集中してくれない!

- 集中が持続しなくて全然宿題が終わらない!

- なんかぼーっとしてる…。

集中に関するお悩み、保護者の方々や療育中の先生たちから毎日のように聞かれます。

環境や興味関心など集中するために必要な力はたくさんありますが、

今回は「注意機能」にフォーカスして見ていきます。

この記事はこんな人にオススメ!

- 集中する時間が作れないお子さんがいる人。

- 集中できない原因を知りたい人。

- 勉強以前にその土台となる力を知りたい人。

悪いことをした時に注意する「注意」と「注意機能」とは意味合いが異なります。

それぞれの注意機能を把握し、今日の療育支援から使ってみてください!

地域で子どもの発達を支えてきた作業療法士。

『楽しい』ことが好き。

だから支援でも第一優先は子どもが楽しいと感じること!

集中を作る4つの注意機能

集中を作り、勉強や課題を行う上での土台となる力「注意機能」は4種類に分けられます。

- キープする注意機能【持続性注意】

- 選びとる注意機能【選択性注意】

- 複数に分けておく注意機能【配分性注意】

- 交互に切りかえる注意機能【転換性注意】

4種類がうまーくバランスをとった状態が「最高の集中」を作り出します!

それぞれについて詳しく見ていきましょう!

キープする注意機能【持続性注意】

持続性注意とは、1つのことに集中状態を保っておく力です。

みなさんがよく言う「集中力」はこの持続性注意を指していることが多いです。

持続性注意に苦手さがあると…

- 目の前の作業が終わる前に違う作業に手を付ける

- 音などの感覚刺激に反応しすぎる

- 全然違う場所の問題を解き始める

お子さん自身は集中して作業したい気持ちが強かったとしても、生まれつきの脳の特性から、注意を維持しておくのが苦手なのかもしれません。

本人が得意な課題を、先生がタイムキーパーとなって超短時間をクリアしてもらい、本人に成功体験をしてもらうと良いでしょう。

そこから徐々に時間を伸ばしていくなどの方法があります。

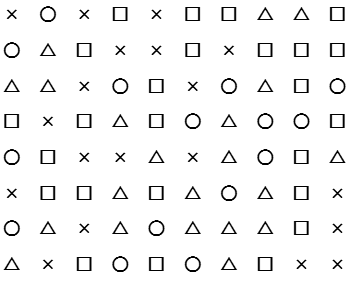

また、たくさんの記号の中から特定の記号を消していく「選択抹消課題」という方法もあります。

選び取る注意機能【選択性注意機能】

選択性注意機能とは、複数の情報のなかから必要なものだけをピックアップする力です。 さらに、ピックアップしたもの以外の情報を捨てるところまで含まれます。

選択性注意機能に苦手さがあると…

- 文章問題のキーワードがわからない。

- 情報過多で情報を処理しきれなくてパニック状態になる。

- 逆に特定の1つの情報に強くフォーカスしすぎて全体像がつかめなくなる。

私たちは、常にたくさんの情報にさらされている中から無意識に注目するべきポイントを脳が判断してくれています。

長い大学の講義中、教授が「ここはテストに出ます」と言ったところは絶対覚えようと真剣に聞きますよね。

日常生活で情報の取捨選択をしてくれているのがこの選択性注意機能なのです。

【条件付き選択抹消課題】

特定の記号が隣に書いてある特定の記号だけ消す課題。

例:△を消す。条件:隣に□が書いてある場合のみ。

複数に分けておく【配分性注意機能】

配分性注意機能とは、複数の情報に適度に注意を分けて保っておく力です。

例えば、車の運転中。自分の速度を気にしたり、周囲の車を気にしたり、前の信号を気にしたり、ナビの案内を気にしたり…。

とそれぞれにどのくらいの注意量を分けておくのかを考え、同時に処理していきます。

療育に関わっていると「ワーキングメモリ」という言葉もよく耳にしますが、そのベースとなるのが配分性注意機能です。

配分性注意機能に苦手さがあると…

- 工作の段取りが悪い

- 電話をしながらメモが取れない

- 板書のどこを書いてるのか毎回わからなくなる

やる事が多ければ多いほど段取りがぐちゃぐちゃになっていく…。

そんなお子さんよくいらっしゃいますよね。

【二重課題】

何かをしながらさらにもう1つ行動する。

例:カード集め&タイムキープ。床に散らばったカードを1から順番に集めていきながら、15秒のタイマーがならないように適宜リセットしにいく遊び。

タイマーを爆弾と言うと結構盛り上がりますよ!

交互に切りかえる注意機能【転換性注意機能】

特定の情報に向ける注意を切り替える力です。

例えば、授業中黒板→ノート→先生の声→黒板と注意の切り替えを繰り返せる。

ゲームをしていてもお母さんの「ご飯だよ」の声に気づける。

転換性注意機能に苦手さがあると…

- 黒板からノートに切り替えるときに別のところに注意が向く

- 1つのことに集中しすぎてまわりがみえない

- どことなくぼーーっとしているように見える。

1つの事に集中できることは悪いことではありませんが、今やるべきことを忘れて過集中になりすぎることは良いこととは言えません。

【交互性課題】例えば、スタートの合図では青の積み木を作っていて、拍手の合図が聞こえたら赤の積み木に切り替えるなどの方法です。

自己抑制課題も含む「だるまさんが転んだ」をバリエーション豊かに行うことも有効です!

まとめ

最高の集中を作りだす「4つの注意機能」とは、

- キープする注意機能【持続性注意】

- 選びとる注意機能【選択性注意】

- 複数に分けておく注意機能【配分性注意】

- 交互に切りかえる注意機能【転換性注意】

これらがバランスよく力を発揮しあうことが重要です!

ぜひ自分の担当するお子さんの様子を「注意機能」の面からみる目も使ってみてください!

そこには新たな発見があるかもしれませんね!

それでは今日も楽しい療育ライフを!