【手にも発達の順序がある!】手先の支援を作るのに必須知識『手の発達順序』

手 指 発達順序 にぎり つまみ

- 手先の支援って何をすればいいの?

- 保護者に手の発達について聞かれて困った

- この子に合ってる手の練習ってなんなの?

手のことって専門的な知識すぎてよくわからない…

教育や福祉を中心に学んでこられた先生方からのお悩みでは、よく「手」に関する話題がよく上がります。

さらに保護者からのニーズにも「食具」や「運筆」など手に関するものが多いですよね。

今回は、お子さんの手の発達のレベルが知れる「手の発達の順番」を解説!

ぜひ、担当しているお子さんをイメージし、実際に手を動かしながら読んでみてください!

地域で子どもの発達を支えてきた作業療法士。

『楽しい』ことが好き。

だから支援でも第一優先は子どもが楽しいと感じること!

発達には順序がある

そもそも、私たちの体は順序よく成長していきます。

生まれてすぐに歩けないけど、プラモデルを作るくらい手が発達している赤ちゃんはいませんよね…。

体の発達順序を無視して、お子さんに合わない支援を行い続けることは支援としてあるべき姿とは言えません。

体の発達順序をよく知り、お子さんの状態に合った支援を行うのが療育者の仕事です。

体の発達順序の基礎を知りたい方はこちら▼

手の発達順序

手は日常生活の中で頻繁に使うもので、手の発達が生活の自立度にも直接かかわります。

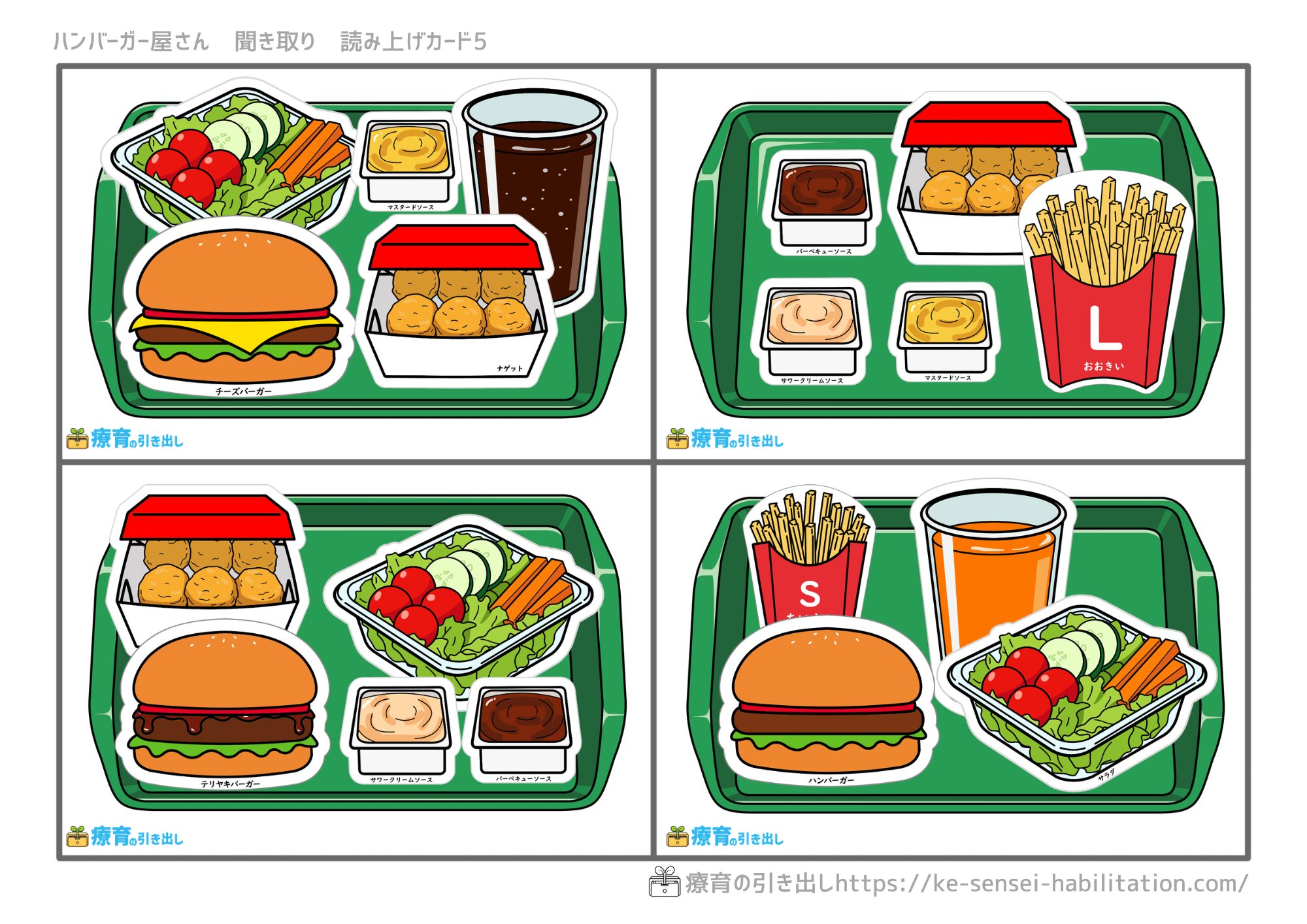

- 食事…スプーン・箸・食器を持つ・パンをちぎる

- トイレ…ズボンやパンツの上げ下ろし・トイレットペーパーでふく

- 服…着替え・ボタンやチャックを付ける

- 靴…靴の脱ぎ履き・紐結び・マジックテープ

- お風呂…シャンプー・体を洗う

- 歯磨き・顔を洗う・爪切り

- 書字・遊び・ゲーム

これらの生活動作も、手を使う力を順序よく育てていくことで習得していくことができます。

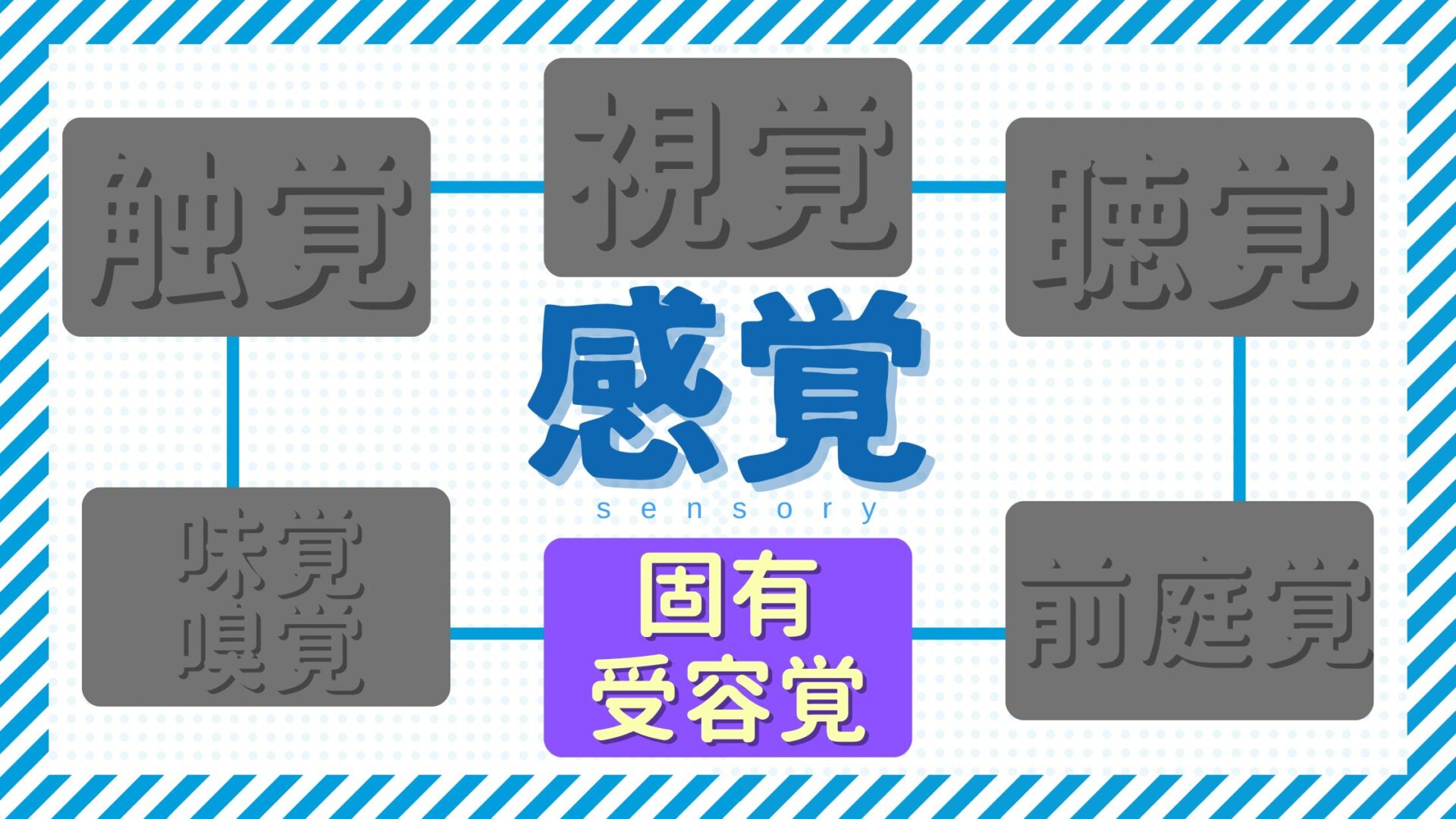

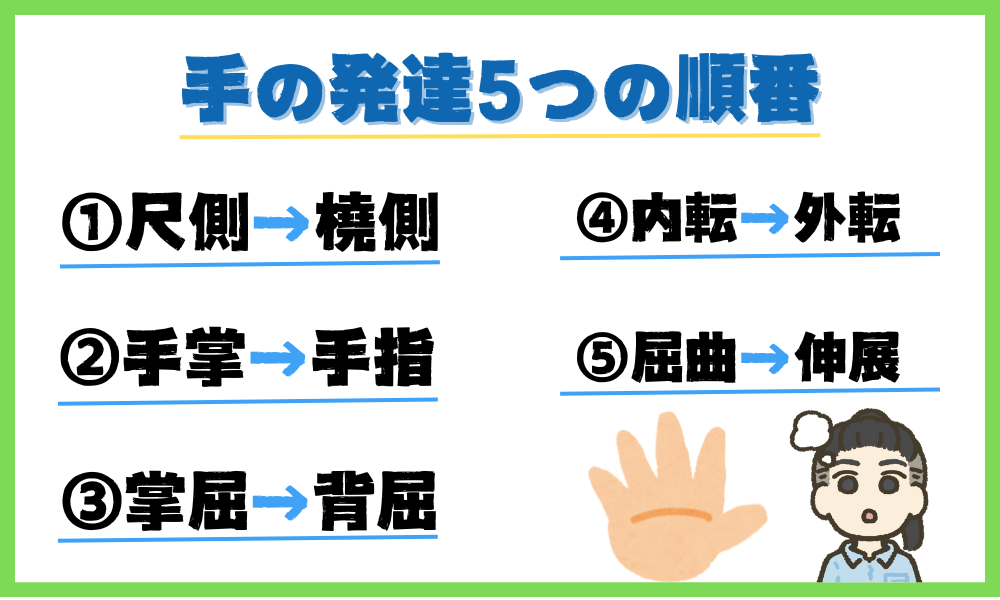

手の発達の順序は主に5つの方向に分けられます

難しい言葉が多いですが、1つずつわかりやすい言葉で説明していきます!

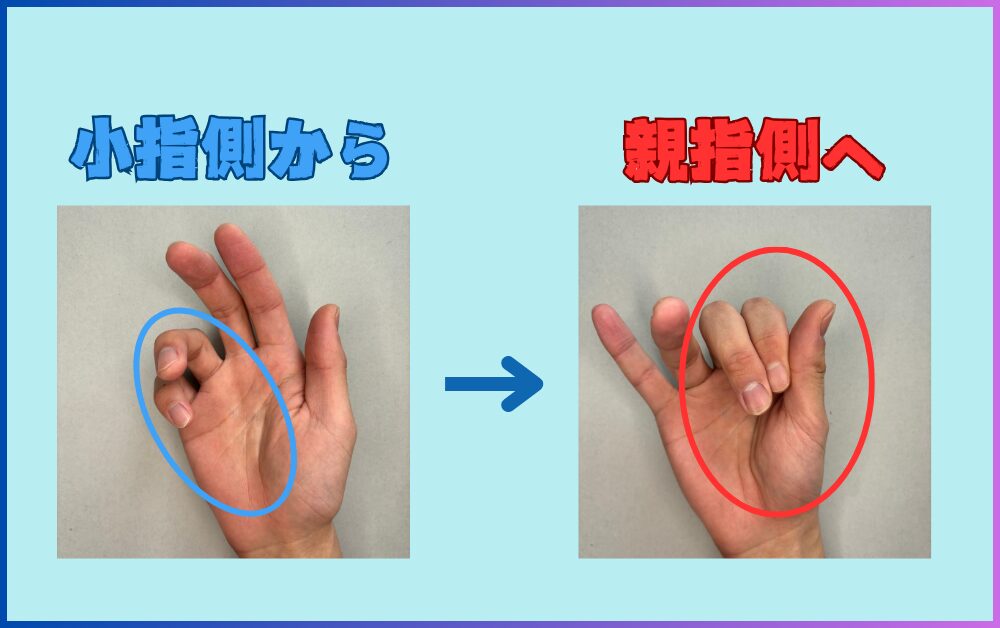

手の小指側を「尺側」(しゃくそく)と言い、手の親指側を「橈側」(とうそく)と呼びます。

人の手は小指側から発達し、親指へと移ります。

最終的には親指・人差し指・中指だけでほとんどの手の動作を行います。

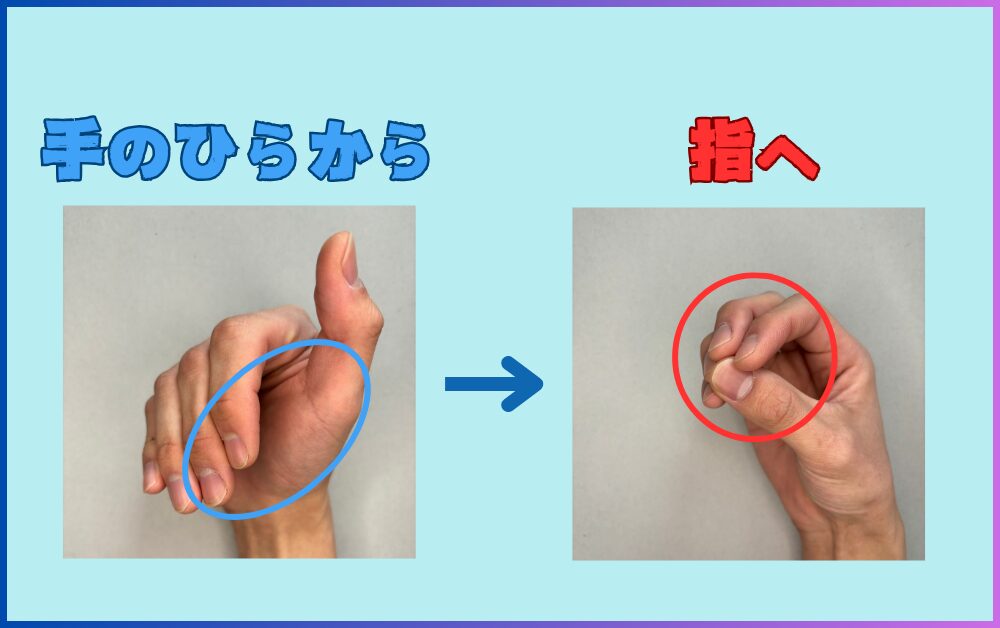

手の平の手首に近い平な部分を「手掌」(しゅしょう)と呼び、手の指は「手指」(しゅし)と呼びます。

人の手は手首に近い部分から徐々に指の先端へと発達していきます。

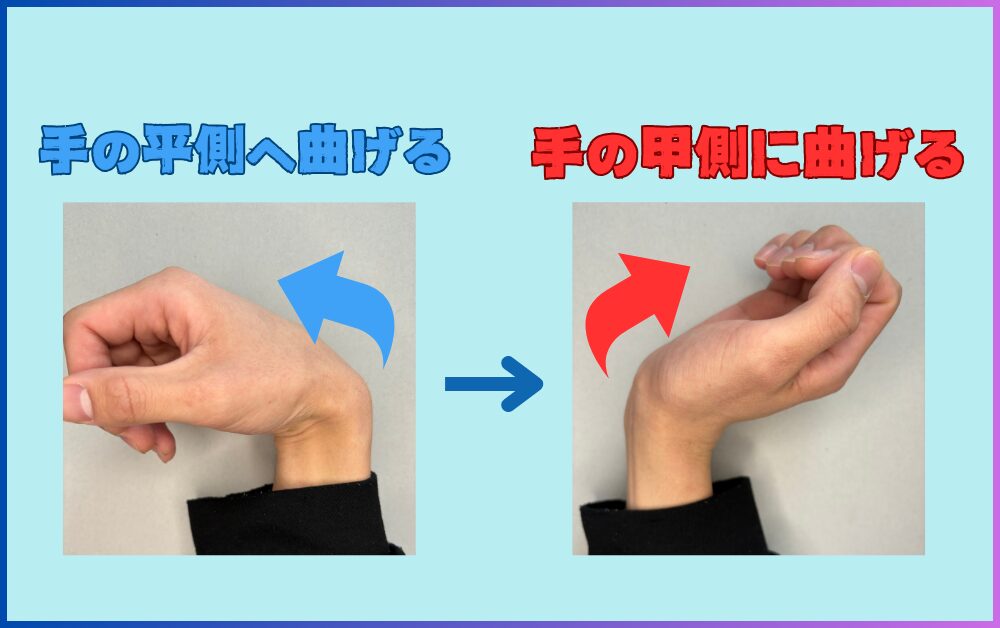

手首を手のひら側に曲げることを「掌屈」(しょうくつ)、手の甲側に曲げることを「背屈」(はいくつ)と呼びます。

人の手は掌屈する方が先に習得され、背屈のほうに動くことは後から習得されます。

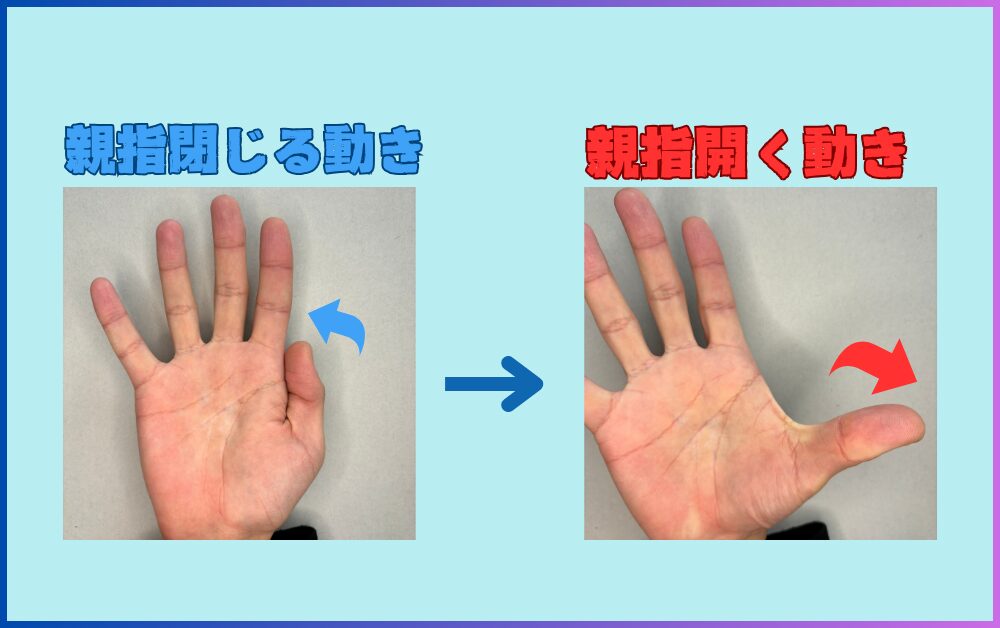

内転・外転は体の様々な動きを指しますが、手の発達においては、「親指」を動かす方向で用います。

「親指を内転する」とは、手を広げて親指を人差し指側につけるように動かすこと。

「親指を外転する」とは、手を広げて親指を人差し指から離すように動かすこと。

人の親指は、内転する動きから習得され、外転する動きができるようになります。

最終的には他の指に向かうように動く【対立】する動きができてきます。

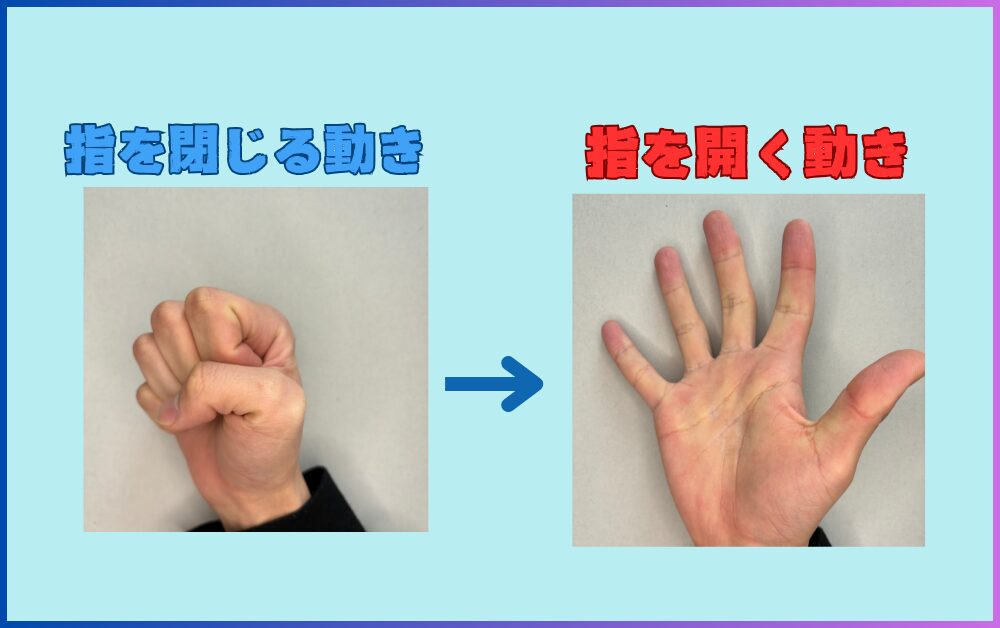

指を曲げる動きをすることを「屈曲」(くっきょく)、伸ばす動きを「伸展」(しんてん)と呼びます。

人の手は、曲げるほうに動くことは早めに習得され、伸ばす方向に動かすことはそのあとに徐々に習得されていきます。

まとめ

子どもが生活動作を習得するには「手の成長」が重要。

手の発達にも順序があり、お子さんに合わせた支援作りをする必要がある。

- 尺側 → 橈側 (小指側から親指側へ)

- 手掌 → 手指 (手の付け根から指へ)

- 掌屈 → 背屈 (手首を手の平側に曲げる動きから手の甲へ曲げる動きへ)

- 内転 → 外転 (親指をくっつける動きから開く動きへ、さらに対立へ)

- 屈曲 → 伸展 (指を曲げる動きから開く動きへ)

順序を意識するだけで、その子に無理をさせすぎず楽しい支援ができますね!